Le Dit du Genji, connu aujourd’hui encore dans le monde comme un classique de la littérature japonaise, était vu à l’époque de Heian (795-1185) comme une œuvre de classe inférieure. Nous nous servons de l’exemple du plus ancien roman japonais, pour présenter l’histoire de l’écrit au Japon.

Copier le récit qu’on souhaite lire

À partir de l’époque de Nara (710-795) qui a vu le florissement du bouddhisme, les textes sacrés ont été reproduits en masse. Les artisans qui les copiaient, que l’on appelait kyôji (l’équivalent de nos copistes), en sont venus plus tard à s’occuper aussi de reliure. Vers le milieu de l’époque de Heian, la qualité du papier s’est beaucoup améliorée, il est devenu plus résistant. Les textes « officiels » (textes bouddhiques, ouvrages historiques, journaux intimes des nobles de la Cour) écrits en kanbun (c’est-à-dire uniquement en caractères chinois), se présentaient sous forme de rouleaux, et ils ont été précieusement conservés pendant plusieurs siècles, voire mille ans pour certains. La xylogravure était pratiquée dans les temples et sanctuaires, ainsi que dans leur périphérie, mais cette technologie ne s’est pas largement diffusée dans la société.

Hashiguchi Matsunosuke nous explique que si les « récits » étaient transmis, ils n’étaient pas perçus comme des œuvres méritant qu’on s’y arrête :

« À l’époque de Heian, le mot mono (en japonais, « récit » se dit monogatari) avait aussi le sens de mononoke (qui signifie « fantôme »), et l’on pensait alors que parler tout haut des revenants et autres esprits avait pour effet de les apaiser. »

Hashiguchi Matsunosuke a succédé à son beau-père à la tête de Seishindô Shoten, un bouquiniste du quartier de Jinbôchô, à Tokyo, spécialisé dans les wahon et les ouvrages se rapportant à la calligraphie. Après des études d’histoire de la littérature à l’université Sophia, il a travaillé dans une maison d’édition, avant d’entrer dans la librairie d’occasion créée au début de l’ère Shôwa (1926-1989) par le père de sa femme, à qui il a succédé en 1984. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Wahon he no shôtai (« Une invitation dans le monde des wahon »), aux éditions Kadokawa, ou encore Edo no furuhon-ya — kinseishoshi no shigoto (« Bouquinistes de l’époque d’Edo — leur travail à l’époque des temps modernes »), aux éditions Heibonsha. (Photo : Nippon.com)

« L’idée de faire un livre à partir d’un monogatari est née au milieu de l’époque de Heian, c’est-à-dire au début du XIe siècle, lorsque le Dit du Genji a été achevé. Murasaki Shikibu ou Sei Shônagon ont écrit toutes les deux pour être lues par autrui. Au début, ceux qui voulaient les lire copiaient le texte, et ensuite le donnaient ou le prêtaient à d’autres. C’est de cette façon que leurs écrits se sont diffusés. »

Comme on n’exigeait pas des femmes qu’elles écrivent en caractères chinois et qu’elles pouvaient le faire en kana, les œuvres féminines comme Le Dit du Genji ou Notes de chevet étaient considérées comme des « notes » de qualité inférieure. Une autre différence avec les œuvres écrites en caractères chinois était qu’elles n’étaient pas présentées sous la forme de rouleaux, mais sur des feuilles reliés en carnets.

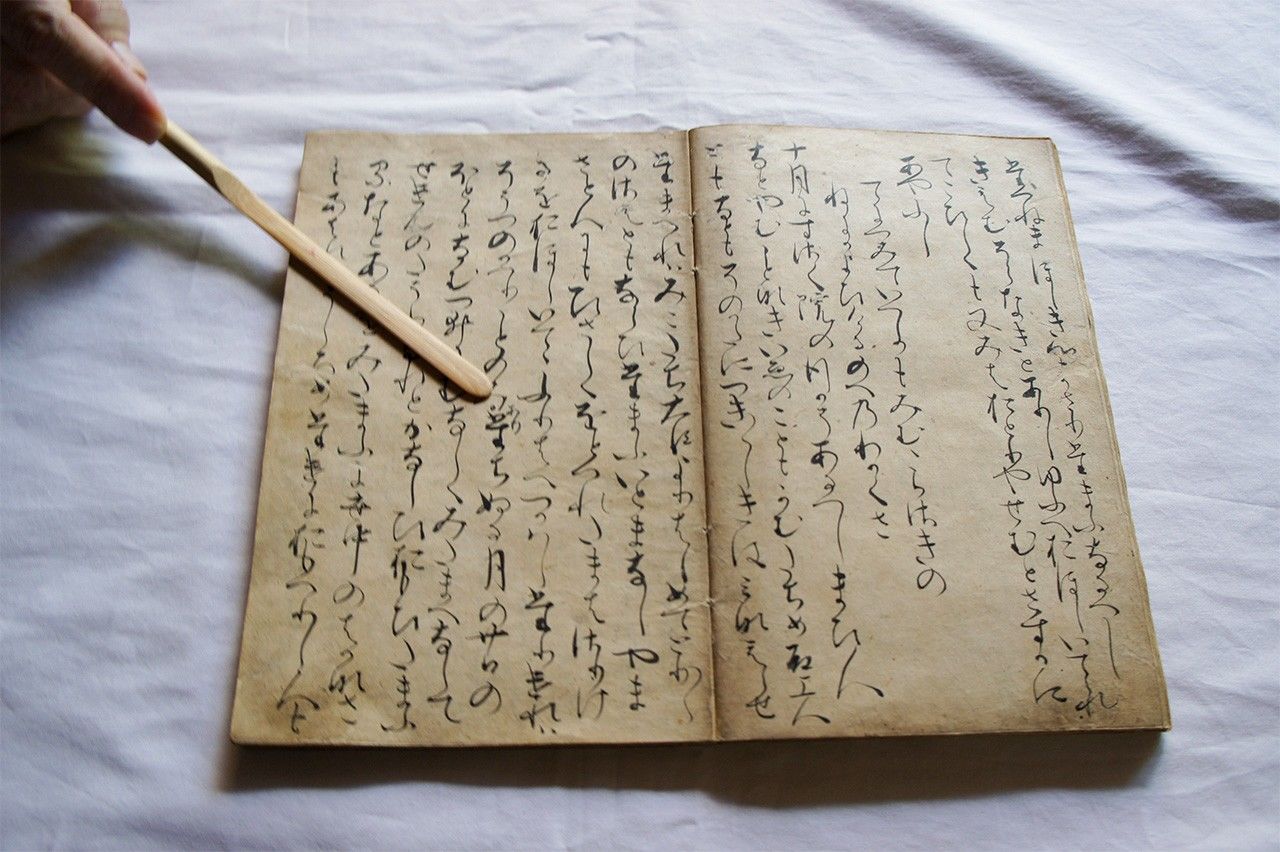

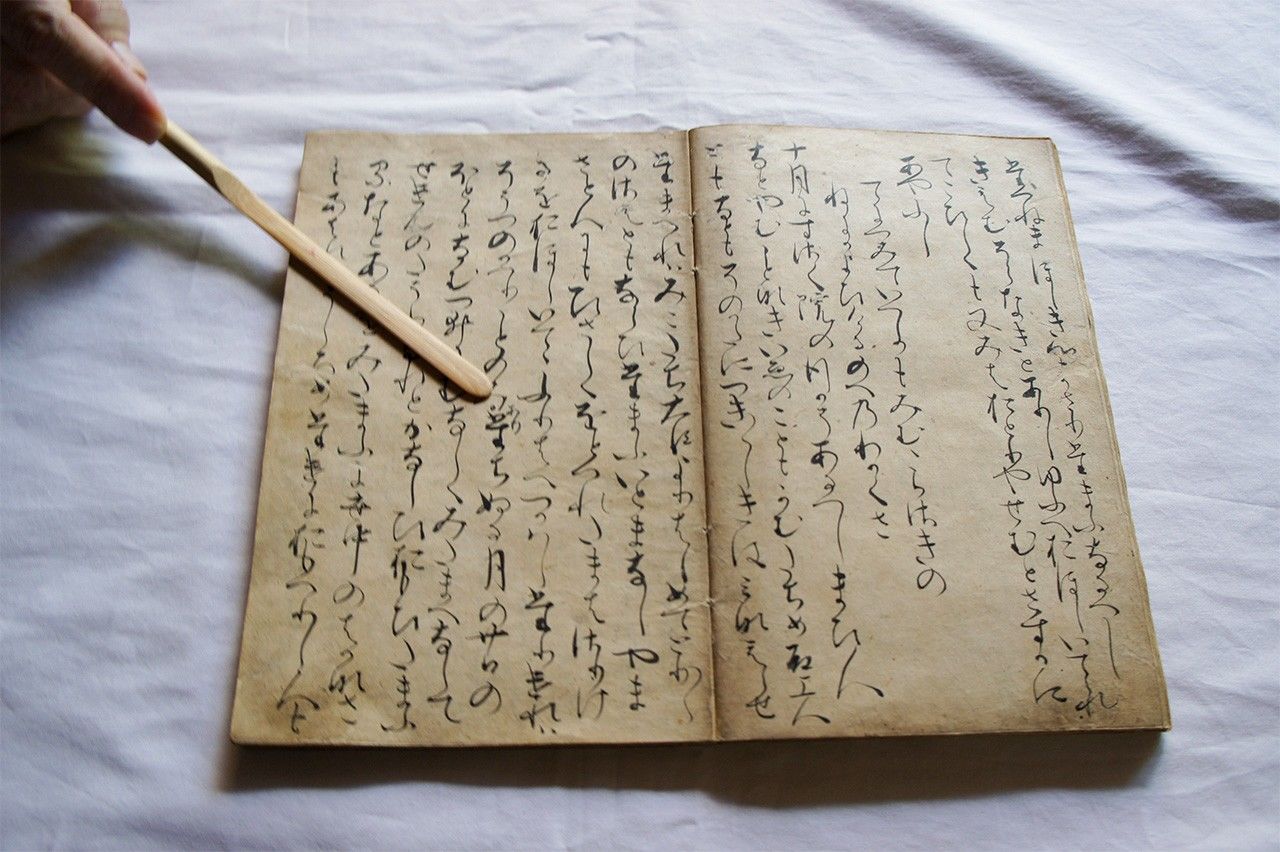

À en croire le journal de Murasaki Shikibu, elle avait demandé à plusieurs personnes qui écrivaient bien de recopier son texte sur des feuillets qui étaient ensuite reliés.

« Le jeune Murasaki », le carnet d’un chapitre du Dit du Genji copié qui appartenait à de Fujiwara no Teika, grand poète japonais et homme de lettres (1162-1241), qu’on a trouvé en 2019. Le volume comporte plusieurs corrections faites par lui. (Ville de Kyoto/Jiji)

« Shikibu n’a pas écrit son roman d’une seule traite, elle a dû le composer petit à petit. L'œuvre a une structure de feuilleton, ou de série, comme on dit de nos jours. Au fur et à mesure que des gens désireux de la lire la recopiaient, ils faisaient des erreurs, et il y en avait même qui modifiaient l’histoire à leur façon. Comme l'œuvre originale ne nous est pas parvenue, on ne peut pas l’établir. À l’époque de Kamakura, deux siècles après celle où avait vécu Shikibu, Fukiwara no Teika a entrepris d’en corriger les erreurs, et c’est lui qui en a fait une œuvre en 54 chapitres. »

De nouveaux lecteurs attirés par l’intérêt des récits

Il existe quelques documents sur le commerce des livres d’occasion dans la dernière partie de l’époque de Heian. Dans le dernier rouleau des poèmes de Bai Juyi qui auraient été copiés de la main de Fujiwara no Yukimasa, dont la qualité de l’écriture était reconnue, apparaît une mention écrite par Fujiwara no Sadanobu, un calligraphe de la quatrième génération après Fujiwara no Yukimasa, qui indique que ce recueil a été acquis auprès d’une femme qui l’a vendu à l’épouse du copiste. On devine que les copistes ne se contentaient pas de copier des écrits, mais se livraient aussi à leur commerce.

L’article kyôjiya, du Nippon jisho ou Vocabvulario da Linga de Iapam, le dictionnaire japonais-portugais rédigé à la fin du XVIe siècle par des missionnaires portugais, indique : « Artisan qui ouvre les sutras, les prépare, les relie. Imprimerie ou librairie. » Cela montre que ces artisans fabriquaient les textes sacrés, les imprimaient, et s’occupaient aussi de les vendre.

À partir de l’époque Muromachi (1336-1573), il y eut de moins en moins de rouleaux, et de plus en plus de livres reliés avec du fil, ceux qui prévalurent ensuite. Lorsque la ville de Kyoto qui avait été dévastée par la guerre d’Ōnin (1467-1477) se releva grâce à Toyotomi Hideyoshi, on vit apparaître dans les quartiers autour des temples et sanctuaires (où vivaient des commerçants et des artisans qui géraient en commun et de manière autonome les différents quartiers) des librairies qui proposaient principalement des livres d’occasion.

L’imprimerie à caractères mobiles a été introduite à partir de la période Azuchi Momoyama (1573-1603) jusqu’au début de l’époque d’Edo. Elle a marqué son temps et a été utilisée non seulement pour les textes sacrés des éditions des temples et sanctuaires, mais aussi pour des textes écrits en hiragana comme Ise Monogatari (Les contes d’Ise, traduit en français), mais cette technologie avait ses limites.

« En Europe, l’impression à caractères mobiles était basée sur un alphabet de vingt-six lettres, mais pour imprimer des textes japonais, il fallait disposer de milliers de caractères mobiles, pour les kana et les caractères chinois. De plus, une composition en caractères mobiles se détériorait après avoir été utilisée une centaine de fois. Au fur et à mesure que le lectorat s’élargissait, l’impression à caractères mobiles n’arrivait plus à suivre, et l’on a redécouvert les bons côtés de la xylogravure. Elle permet plus facilement d’augmenter les tirages, et les supports en bois sont solides et peuvent être utilisés pendant des siècles. La xylogravure a fait que des libraires qui ne vendaient que des livres d’occasion se sont lancés dans l’édition. »

« Le développement de la culture de la lecture est une caractéristique du XVIIe siècle. Jusque là, les moines et les nobles étaient en majorité ceux qui étudiaient. Avec l’époque d’Edo, les guerriers se mettent à étudier, et les commerçants en font autant. Tous découvrent la lecture. Ils ne la pratiquent pas que pour l’étude, mais aussi pour le plaisir de lire des fictions comme Le Dit du Genji ou des essais comme Tsurezuregusa (Les heures oisives, traduit en français) qui les passionnent.

« La littérature orale théâtrale telles que les sekkyô [ce terme, littéralement explication de sutras, désigne des contes édifiants et des légendes hagiographiques] chantés par les moines mendiants deviennent des livres imprimés. Il en a va de même pour des pièces de jôruri et de kabuki. À Edo (ancien nom de Tokyo), on préférait le second genre, tandis que dans le Kansai, c’était le premier qui avait les faveurs du public. Chikamatsu Monzaemon a écrit des pièces spécialement pour le jôruri, tout en collaborant avec les librairies qui les publiaient à temps pour la production du spectacle.

Enfin, le Dit du Genji, considéré à l’époque de Heian comme une œuvre de classe inférieure, avait fait l’objet de multiples éditions annotées, depuis celle corrigée par Fujiwara no Teika, et avait acquis un nouveau statut, celui de classique de la littérature.

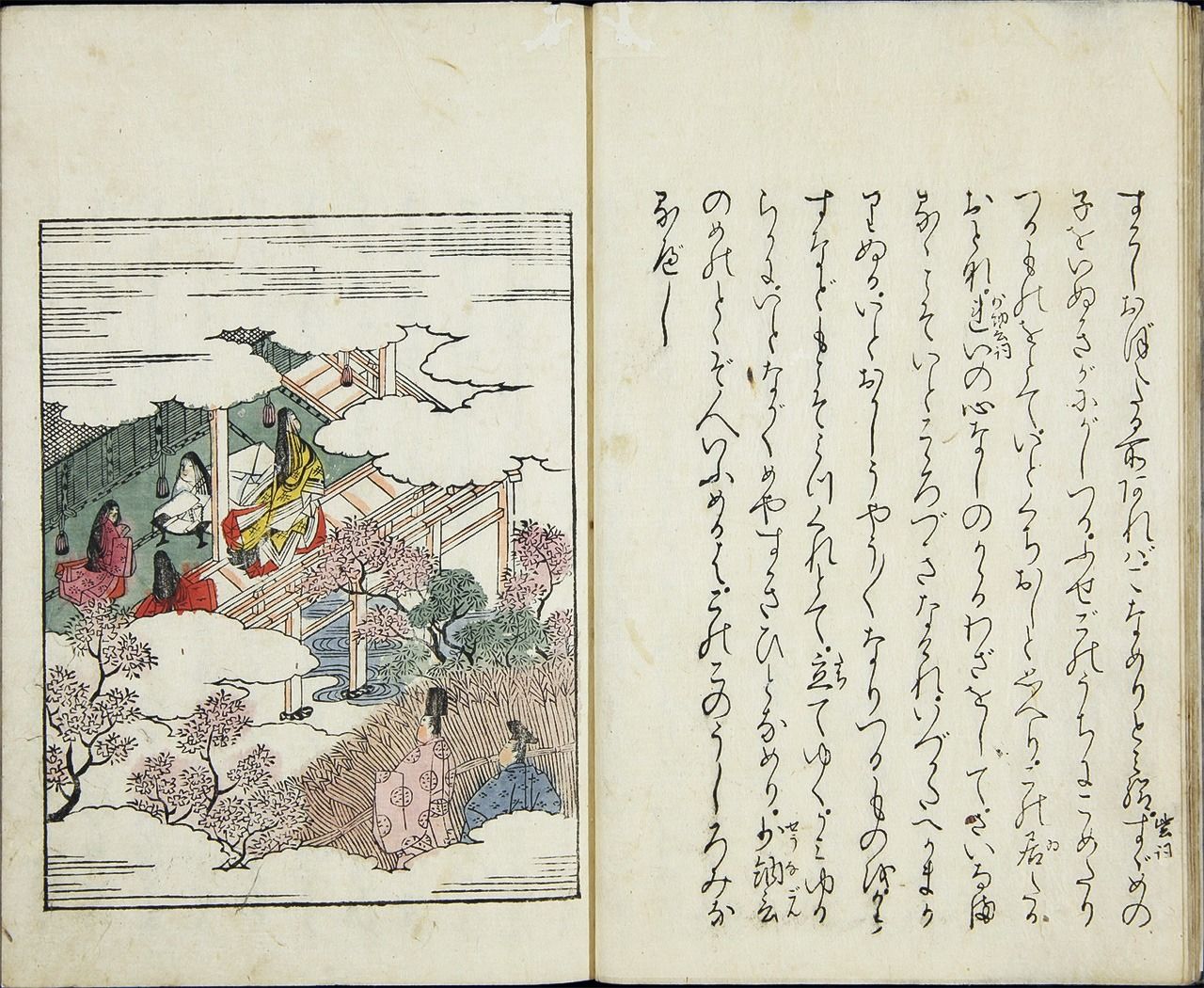

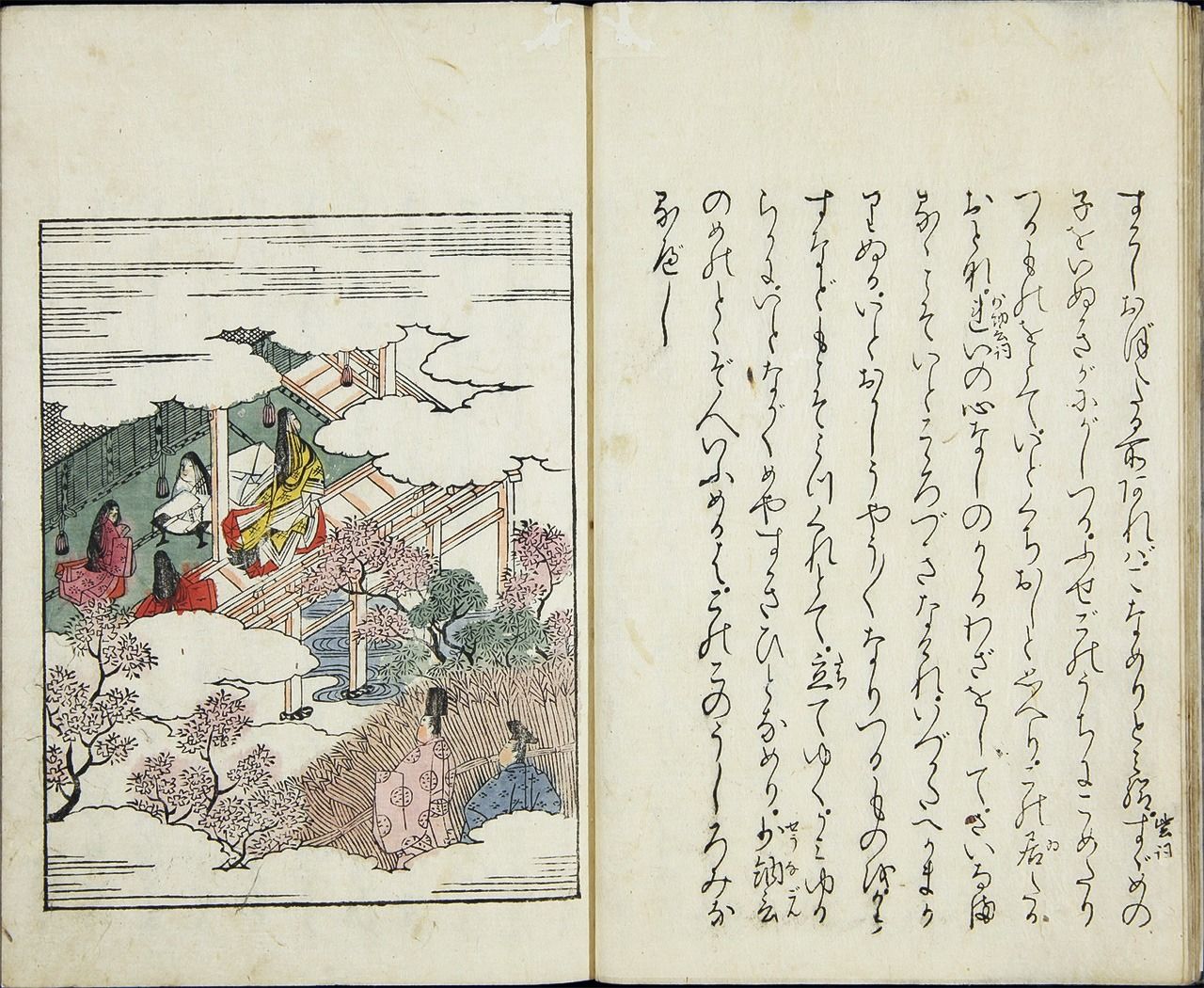

Un extrait du chapitre 5, « Le jeune Murasaki », du Dit du Genji illustré, publié en 1654. (Bibliothèque numérique de l’université Sugiyama Jogakuen)

« Ce classique est aussi devenu un objet qui faisait partie de la dot des filles de commerçants ou de guerriers. Il s’agissait de copies réalisées par des calligraphes, et présentées avec de très belles couvertures. Il fallait probablement disposer d’une fortune assez considérable pour avoir une édition complète, en 54 volumes. Les gens du peuple se procuraient pour leur part des livres xylographiques qui étaient relativement moins chers. Ils étaient toujours illustrés, et il y avait une grande concurrence entre les illustrateurs. »

La lutte contre les éditions pirates et le développement des sôshi

À l’époque d’Edo, il existait deux sortes de librairies-maison d’édition, celles qui fabriquaient des livres sérieux, ouvrages scientifiques ou religieux, et celles qui offraient des livres bon marché destiné au public populaire. On appelait ces dernières sôshiya. À Kyoto, elles publiaient un grand nombre de pièces de jôruri, mais à Osaka, le public préférait les œuvres d’Ihara Saikaku.

L’édition commerciale rencontra un tel succès à Kyoto et Osaka que des éditions pirates ou des « copies » (des livres qui imitaient ceux qui existaient déjà) inondaient le marché. Les libraires-éditeurs allèrent voir en groupe les autorités pour leur demander de réprimer ces éditions pirates, et s’engagèrent en contrepartie à ne pas publier des écrits interdits comme ceux liés au christianisme, ou la littérature érotique. Les autorités d’Osaka et de Kyoto acceptèrent et les honya-nakama [sorte de corporations de libraires-éditeurs] furent créées. Ceux qui y entraient obtenaient le droit d’éditer et de profiter des circuits existants. Le droit de xylographier était appelé itakabu, ou action de publication, et il pouvait être acheté et vendu entre les librairies. Une bourse destinée à son commercer existait.

Les sôshiya d’Edo, appelés jibonya, se lancèrent dans l’édition commerciale plus tard, mais elles évoluèrent ensuite d’une manière qui leur était propre. À l’origine, elles publiaient beaucoup d’akabon, ou « livres rouges » destinés aux enfants, et de kurobon, « livres noirs » destinés aux adolescents, mais au milieu du XVIIIe siècle lorsque se forma aussi des honya-nakama à Edo, les œuvres destinées expressément aux adultes devinrent la norme, un genre appelé kibyôshi, ou « couverture jaune ». Ces livres ressemblaient aux mangas d’aujourd’hui : les images jouaient un rôle central, des dialogues apparaissaient autour de celles des personnages, complétés par des didascalies. Ces kibyôshi coûtaient, semble-t-il, l’équivalent de quelques centaines de yens de nos jours.

« À l’époque d’Edo, ces sôshiya se développèrent, et il y eut énormément de livres très drôles, utilisant la parodie et les jeux de mots. Tsutaya Jūzaburô joua un rôle central dans ce domaine. Il découvrit des artistes célèbres comme Kitagawa Utamarô ou Tôshūsai Sharaku, et des auteurs de théâtre comme Santô Kyôden. Tsutaya fit carrière pendant la seconde partie du XVIIIe siècle, qui est l’époque de l’apogée de l’édition à l’époque d’Edo. »

Kan’nin bukuro ojime no zendama, un kibyôshi de Santô Kyôden publié par Tsutaya. On voit sur cette page à droite Tsutaya Jûsaburô venu rendre visite à Kyôden (à gauche) pour chercher un manuscrit. (Bibliothèque nationale de la Diète)

« Si ces sôshi rencontrèrent un tel succès, c’est parce que la maîtrise de la lecture et de l’écriture avait beaucoup progressé, essentiellement grâce aux terakoya. Plus on avançait dans l’ère d’Edo, plus le public de lecteurs grandissait. »

Hashiguchi explique aussi que les librairies-maisons d’édition ne se contentaient pas de publier et de vendre de nouveaux livres, mais qu’elles faisaient aussi commerce de livres d’occasion, une activité, qui d’après ses recherches, était celle qui comptait le plus pour eux à l’époque d’Edo. Il ajoute : « Il y avait parmi les daimyô et les hauts dignitaires du shogunat des collectionneurs amateurs de livres. Les livres anciens étant plus rares et plus chers que les nouveaux, c’était donc un commerce lucratif. La bourse aux itakabu devint aussi un marché de livres anciens. »

Comme on le voit, le domaine de l’édition était devenu très divers. Les livres sôshi étant très populaires, il y eut aussi de plus en plus de libraires qui les prêtaient aux lecteurs. D’après Hashiguchi, 1808 a été l’année où elles ont atteint un nombre jamais surpassé ensuite, avec 656.

La disparition des libraires-éditeurs d’Edo

Lorsque cette époque se termina en 1868, les hauts dignitaires du shogunat et les daimyô se séparèrent de beaucoup de livres, et le prix des ouvrages d’occasion s’effondra. Les étrangers qui s’étaient établis au Japon entre la fin d’Edo et le début de l’ère Meiji, qui comprenaient le pays, s’en aperçurent. Les oyatoi gaijin, ou conseillers étrangers, à l’image d’Ernest Mason Satow, un diplomate et interprète britannique, ou de Basil Hall Chamberlain, professeur à l’université impériale de Tokyo, des hommes fascinés par les livres anciens, en achetèrent d’énormes quantités.

Le gouvernement de Meiji décida que les vieux livres appartenaient à la catégorie des « produits d’occasion », celle des vêtements d’occasion ou des objets des prêteurs sur gages, établissant ainsi une distinction entre nouveaux et vieux livres. Il créa aussi un système de dépôt légal auprès du ministère de l’intérieur, et le système des itakabu fut aboli. Le monde des libraires-éditeurs qui avait réalisé une évolution qui lui était complètement propre, comme la faune et la flore des Îles Galapagos, fut contraint de changer.

« Les nouveaux livres étaient contrôlés par le ministère de l’Intérieur, et les anciens par la police. Il était possible de faire commerce des deux, à condition de respecter les formalités nécessaires. Mais le gouvernement intensifia graduellement la censure, la police lutta davantage contre le recel des livres volés, et renforça son contrôle sur les activités des bouquinistes. Vendre à la fois des anciens et des nouveaux livres devint difficile.

« Avec la généralisation de l’imprimerie à caractères mobiles, la forme des imprimés passa de celle de fascicules japonais à celle des livres à l’occidentale, et le papier du papier japonais au papier occidental. Le nombre de wahon xylographiés baissa très vite, et à partir de 1887 ceux imprimés à l’aide de caractères mobiles les dépassèrent. Presque tous les libraires-éditeurs qui existaient depuis l’époque d’Edo fermèrent. »

Un réseau de distribution au niveau national pour les manuels scolaires et les magazines se créa, et les activités liées à l’édition et à la vente de livres se diversifièrent en plusieurs segments, édition, librairies, commissionnaires et bouquinistes. Cela continue de nos jours.

« La spécialisation est la stratégie choisie par les bouquinistes d’aujourd’hui pour survivre. Dans le quartier de Jinbôchô où il y en actuellement 130, ils sont tous spécialisés, des textes classiques à la littérature contemporaine, en passant par les mangas, le sport, à la manière de rayons d’une bibliothèque. D’une certaine façon, le quartier tout entier est une grande bibliothèque. »

Hashiguchi dit que l’histoire des wahon est un condensé du goût pour les livres des Japonais.

La librairie d’occasion Seishindô Shoten, qui a ouvert ses portes en 1930. Elle a aussi servi de décor au film de Hou Hsiao-Hsien, Café lumière. (Photo : Nippon.com)

« Pour prendre le Dit du Genji comme exemple, Murasaki Shikibu l’a présenté sous la forme de fascicules dont elle a choisi le papier avec le plus grand soin, car elle voulait que son récit soit lu par tous. Ce roman s’est diffusé parce que les gens qui voulaient le lire l’ont copié, si bien qu’à l’époque d’Edo, il était chéri comme un classique, et on en a fait des copies magnifiquement reliées ou des éditions illustrées en xylogravure. Dans le même temps, les sôshi remplis d’imagination ont gagné une énorme popularité. Certains étaient proches des mangas actuels. On dit qu’aujourd’hui de moins en moins de gens lisent, mais il y a aussi de nouveaux modes de lecture, par exemple les éditions électroniques sur smartphone. Il y a des livres qu’on ne veut pas garder, et d’autres qu’on veut garder longtemps. C’était vrai hier, et ça n’a probablement pas changé. Je suis convaincu que le goût des Japonais pour les livres, qui est plus que millénaire, n’a pas fondamentalement changé. »

(Article rédigé par Itakura Kimie, de Nippon.com. Photo de titre : un extrait de Atariyashitajihondoi-ya de Jippensha Ikku, publié en 1802. On y voit une librairie remplie de personnes venues acheter de nouveaux livres. Bibliothèque nationale de la Diète.)