Capter l’aura des grands classiques de la statuaire japonaise

L’une de ses photos les plus renommées représente le bodhisattva Asanga, le Mujaku debout du temple Kôfuku-ji à Nara. Cette statue qui est l’un des chefs-d’œuvre de l’art bouddhique japonais, a été classée Trésor national. Difficile de croire qu’il s’agit d’une statue en bois sculptée au XIIe siècle, tant sur la photo de Muda Tomohiro, on voit ressortir les veines sur les tempes ou les rides autour de la bouche, son regard est si prenant, le bodhisattva semble si paisible et résolu... On en a le souffle coupé, sur ce cliché, le saint homme semble si vivant, comme s’il était de chair et de sang à se dresser devant nous.

Statue du bodhisattva Asanga (Mujaku) debout

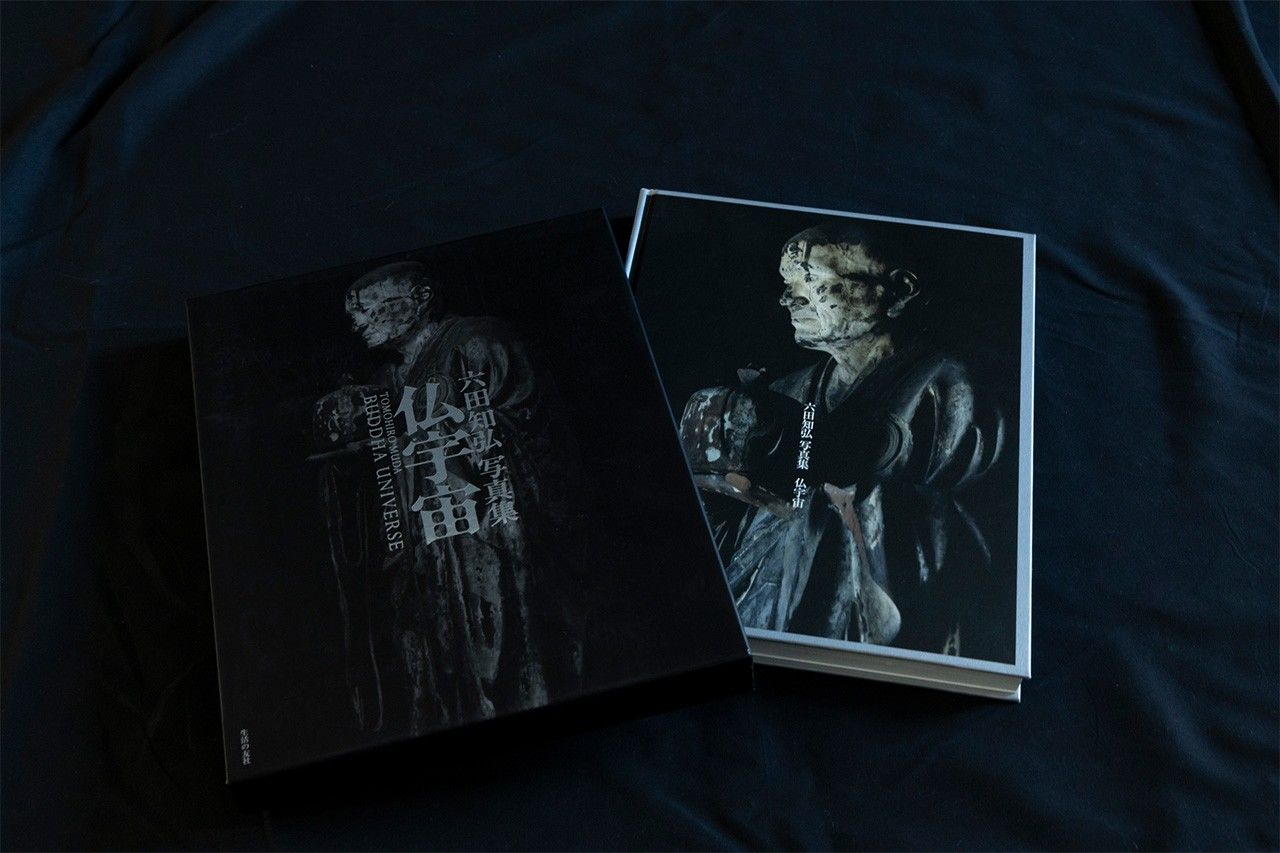

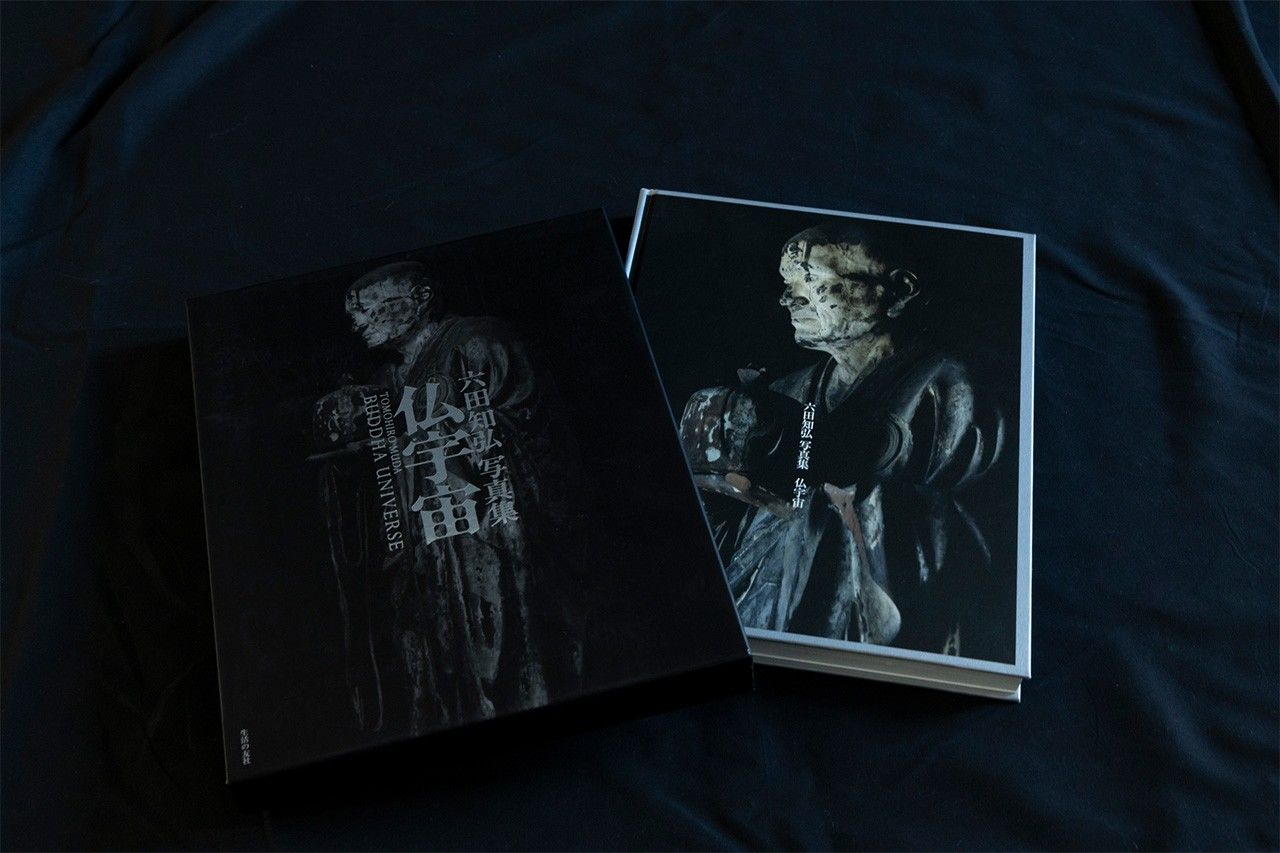

La photo de la statue d’Asanga trône sur la couverture du livre intitulé « L’univers des Bouddha vu par Tomohiro Muda » paru en 2020. Cet album permet de découvrir les plus grands chefs-d’œuvre de l’art bouddhique tels que Muda sait si bien les saisir dans son objectif.

Muda se souvient très bien du jour où il a vu pour la première fois cette statue, ce visage. Une dizaine de minutes lui aura suffit pour les prendre en photo. Il était à Nara pour préparer sa grande exposition prévue pour l’automne 2017 au Musée national, à Tokyo, sur le sculpteur Unkei. Il travaillait avec une délégation du temple mais aussi avec des représentants du musée, l’équipe faisait près de 20 personnes en comptant ses assistants. En fin de matinée, le photographe était allé déjeuner satisfait de son shooting.

Puis, vérifiant ses notifications, il voit qu’un ancien camarade d’université a essayé de le contacter. Quand il rappelle, c’est un choc. Son ami lui explique : « On vient de m’amputer de la jambe droite. Toute la jambe. » Abasourdi, Muda à la tête ailleurs quand ses assistants lui détaillent le déroulé de l’après-midi. Impossible de retenir quoi que ce soit.

De retour au Hokuen-dô, la salle ronde dans la partie nord du temple, il remarque qu’une porte, fermée le matin même, est maintenant ouverte. La lumière du soleil d’automne s’engouffre et scintille sur le sol faisant ressortir les contours de la statue dans ses moindres détails.

« Mais oui ! », se prend-il à penser.

Le reste de l’équipe est encore en train de s’affairer aux préparatifs à l’extérieur de la salle, il est seul, en tête-à-tête avec la statue. Avec son téléobjectif, il enchaîne les prises sans réfléchir, ni hésiter. C’est un moment volé, rien n’avait été prévu et encore moins planifié. Pendant une dizaine de minutes, il se laisse aller, sans chercher à garder le contrôle. Dans un éclair d’inspiration, il est totalement à l’écoute des secrets que cette statue est prête à lui livrer.

Cet instant où le photographe se sent appelé

Muda nous parle de cet instant où il sent que ce qu’il photographie va livrer ses secrets, « C’est comme si le sujet me donnait la permission de le prendre en photo. Comme si je l’entendais me dire “ Vas-y, maintenant photographie-moi ”. Quand on entend ce genre de voix, il faut obéir. »

« Rien de conscient. Comme si le sujet avait quelque chose de profond à révéler. À moi de recevoir ce qui m’est offert, capter le message qui m’est transmis. »

On passe alors à un autre mode, cet état d’esprit est très éloigné du ressenti quotidien. Il faut imaginer être complètement plongé « dans l’instant », comme « en épochè », cet état que connaissent tous ceux qui font de la méditation zen ou pratiquent les arts martiaux. Il faut mettre son cerveau au point mort. « On abaisse son niveau de conscience, sans ego ni habitudes de pensée », explique-t-il. Muda essaie toujours d’être en phase avec le sujet qu’il veut photographier et s’efforce de rester aussi ouvert et réceptif que possible. Statuaire bouddhique, art, architecture... Muda s’est spécialisé dans la photographie d’objets inanimés, pourtant étrangement porteurs d’une âme, d’une aura. Oui, ces objets ont quelque chose à transmettre, le travail du photographe consiste à utiliser son objectif pour saisir ce qu’ils ont à nous dire. Quels que soient les sujets sur lesquels il a pu travailler, le photographe les a toujours abordés dans le même esprit.

Que ressent-il donc quand il est ainsi à l’état d’ « antenne réceptrice » ? Muda explique qu’il a l’impression de percevoir ce qui est à l’intérieur du sujet, il en décèle toutes « ces bribes de prière et de temps suspendu » qui ne demande qu’à être entendues. Pour l’un de ses projets artistiques, il s’est rendu dans le Tôhoku (le nord-est), alors dévasté par le séisme du 11 mars 2011 pour photographier ces objets du quotidien que les disparus ont laissés derrière eux après la catastrophe. Muda raconte avoir fortement senti la tragédie qu’ont pu vivre les victimes mais aussi compris combien ces reliques étaient parlantes et avaient à nous raconter sur ces heures terribles ayant suivi le tsunami.

Chausson emporté par le tsunami et transfiguré après le retrait des eaux. Photo tirée de « Ces icônes de temps suspendu : souvenirs du grand séisme de 2011 » (Toki no ikon : Higashi Nihon daishinsai no kioku ), album des vestiges saisis sur le vif par Muda après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon.

Le poids de cette mémoire est encore plus fort dans le cas d’une statue bouddhique ayant plus d’un millénaire. En effet, dans le cas du Mujaku debout dont nous parlions en début d’article, la statue porte non seulement en elle tous ces souvenirs datant de l’époque où elle a été sculptée par Unkei (1150-1223) qui l’a modelée à l’image de sa foi, mais l’imposante figure est aussi la gardienne du souvenir de tous ceux qui l’ont contemplée depuis, les mains jointes en prière. Le poids et la force des siècles recèlent une fabuleuse énergie : Muda explique que son travail consiste à se mettre en phase et à accueillir cette énergie quand elle fuse.

On ne photographie pas pour parler de soi

Muda a évolué dans sa façon de concevoir la photographie. Quand il était étudiant à l’Université Waseda, il a approché Tômatsu Shômei (1930-2012) car il admirait ce photographe. Quand il lui a demandé de le prendre sous son aile, Tômatsu l’a repoussé sans ménagement. Ils sont pourtant restés en contact et son aîné commentait parfois son travail. Un jour, il lui dit : « On dirait que vous utilisez la photographie pour parler de vous. Laissez-moi vous dire qu’elle n’est pas du tout faite pour cela. »

Au départ, Muda n’a pas compris ce qu’il voulait dire. « Je trouvais que Tômatsu parlait de lui dans chacune de ses photos. À mes yeux, c’était la quintessence de son travail ! Je ne voyais pas du tout ce qu’il pouvait me reprocher. » Ces doutes ne se dissiperont que deux ans plus tard. Quand il sort de l’université son diplôme en poche, Muda passe 18 mois dans un village de sherpas de l’Himalaya, à l’est du Népal.

« Le monde qui m’entourait était tellement plus vaste et profond que tout ce que je pouvais receler en mon for intérieur. J’ai compris que réduire la photographie de ce vaste monde au récit de ma petite personne n’était que vanité. Je me devais de rester réceptif au monde et apprendre à capter tous ces messages encore non formulés pour les immortaliser dans mes photos. Là était ma mission. » Muda raconte combien le temps passé dans ce village de sherpas a été « une expérience qui a profondément ébranlé ma façon de penser et de voir le monde ».

Photo tirée de « Sherpas pieds nus dans la lumière » (Hikari no suashi Sherpa, 1990)

Enfin il saisissait ce que Tômatsu avait voulu lui dire. Oui, la photographie ne devait pas servir à parler de soi. Ces mots résonnaient et faisaient enfin sens pour lui. Il n’a cessé depuis de se le tenir pour dit, il avait trouvé son mantra.

Ne faire plus qu’un avec les grains de lumière

Ses photos du Népal font l’objet d’un album intitulé « Terres de sherpas » (« Sherpas pieds nus dans la lumière », en traduction du titre japonais?) sorti en 1990. Ce livre a été suivi de nombreux autres citons notamment celui portant sur les églises et monastères d’Europe intitulé « L’art roman et la lumière » (2007), « L’abbaye de Cîteaux, édifice de pierre et de lumière » (2012) ou encore « Art roman : tapi entre ombre et lumière »(2017). Le mot de lumière (hikari) hante les titres de nombre de ses ouvrages.

Pour Muda, rien n’est plus important que la lumière naturelle. Cette fascination remonte à l’enfance, quand son grand-père l’emmenait visiter les vieux temples de Nara. Ils restaient des heures entières à contempler les bouddhas silencieux qui se dessinaient dans la pénombre atemporelle des salles de prière. « C’était comme si je pouvais discerner ces grains de lumière, qui m’absorbaient littéralement. J’avais l’impression d’être en phase avec ce que la lumière avait à dire. »

Cette impression diffuse est devenue une conviction profonde après son séjour chez les sherpas. Dans la postface de son premier livre, Muda décrit en ces termes son ressenti de la lumière :

C’est peut-être ces jeux de lumière, tantôt discrets tantôt extrêmement concentrés qui me donnaient le vertige. Quand je regarde le monde via l’objectif de mon appareil photo, j’ai l’impression d’être sur un seuil me permettant de pénétrer dans un autre monde. Et j’ai souvent eu l’impression qu’un autre monde, un monde au-delà du monde, déborde sur le nôtre.

Peu importent les cultures et les religions, Muda sait si bien saisir la lumière qu’il a suscité l’admiration bien au-delà du Japon. À Paris, lors de son exposition sur l’art roman, de nombreux visiteurs sont venus lui dire combien ils avaient été stupéfaits par ses photos: « Vous avez réussi à immortaliser la lumière de ces lieux saints exactement comme je la ressens depuis mon enfance. », lui confia l’un des visiteurs. « Comment un étranger comme vous fait-il pour comprendre comment, nous, nous voyons cette lumière ? »

Une douce lumière crépusculaire filtre par les petites fenêtres de la nef si dépouillée de l’abbaye. Et là, quelque part entre l’ombre et la lumière, on perçoit une forme de sacré. L’accueil réservé aux photos en France prouve que Muda Tomohiro s’est tellement entraîné à être totalement réceptif, qu’il sait capter la lumière émanant de toutes les strates du temps, sentir la présence de tous ceux venus prier là depuis plus de 800 ans.

Photo tirée de l’album « L’abbaye de Cîteaux, édifice de pierre et de lumière » (Ishi to Hikari Citeaux no romanesuku seidô, 2012)

Capter les bribes du mystère de l’univers

Muda ayant fait ses débuts à l’époque de l’argentique, l’arrivée du numérique a été un grand bouleversement.

À l’époque de l’argentique, prendre beaucoup de photos signifiait d’abord investir du temps et de l’argent pour développer les négatifs. Il fallait ensuite avoir une idée précise de la photo que l’on voulait prendre et shooter avec parcimonie. Mais avec l’avènement du numérique, les contraintes ont drastiquement changé. « On pouvait alors vraiment se concentrer sur la prise de vue. Et parfois, des choses étranges se passaient, comme si des fragments du mystère de l’univers apparaissaient sur les clichés, des instantanés qu’il aurait été impossible de prendre avec une intention consciente de l’effet à produire.

La première fois qu’il a utilisé un appareil photo numérique, c’était pour photographier une statue du sculpteur Unkei. Le temple était si petit que de toute façon il aurait été impossible de travailler avec un gros appareil. À un moment donné, Muda perçoit une forme d’« aura » émanant de la statue, il braque alors son objectif et déclenche l’obturateur. Puis quand il regarde l’écran à cristaux liquides, le photographe est stupéfait de voir que l’appareil a immortalisé exactement l’état de son ressenti. Il se souvient encore aujourd’hui de cette surprise. « J’étais juste soufflé de voir ce qui était apparu dans ce cliché. »

Au sortir de ses expositions, des visiteurs lui demandent souvent s’il attend la lumière parfaite pour prendre ses photos, mais Muda ne travaille pas ainsi. « Je ne fais jamais rien de tel. Je n’ai pas de plan préétabli. En séance photo, je marche autour de l’objet à photographier et si quelque chose dans la lumière du moment attire mon attention, je photographie sans intellectualiser ». Même si l’évolution des technologies et le numérique ont ouvert le champ des possibles en photographie, Muda a gardé le style et l’élan de ses débuts.

Sans idée préconçue, le photographe se laisse guider par son ressenti de l’objet, du moment et de la luminosité. Il espère toucher le plus grand nombre avec ses clichés. Plus que jamais, il se tient disponible et réceptif, prêt à se saisir des imperceptibles signaux que le passé continue de faire fuser dans ces lieux sacrés et profanes. La photographie de Muda continuera sans aucun doute longtemps à nous inviter au voyage et à nous attirer dans le monde mystérieux de l’ombre et de la lumière.

Photo tirée de l’album « Grottes de Yungang : l’univers bouddhique », (Unkô sekkutsu Hotoke uchû, 2005)

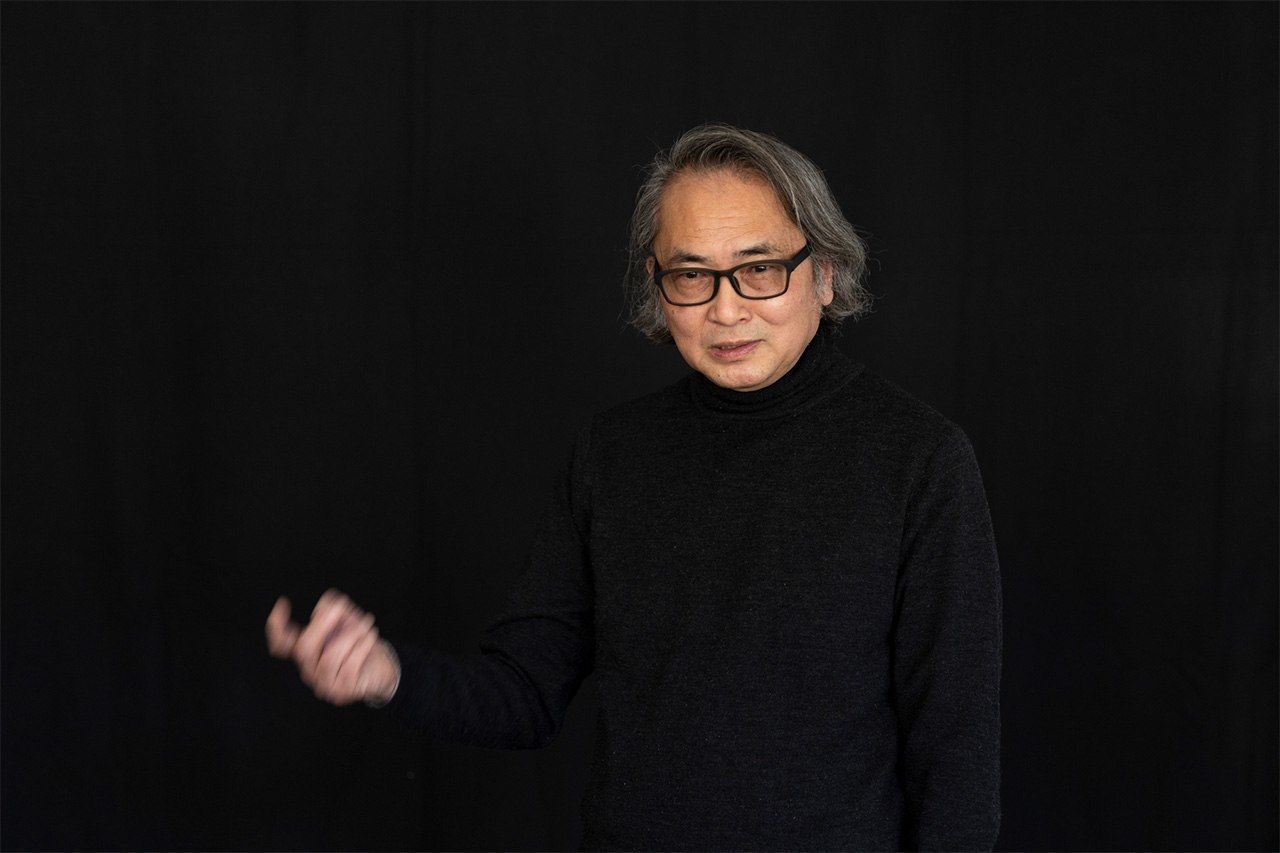

(Interview réalisée par Kondô Hisashi, de Nippon.com. Texte de Sumii Kyôsuke, de Nippon.com. Photo de titre : Muda Tomohiro au Musée de la culture et de l’histoire zen de l’université Komazawa au cours de l’interview. Photos d’interview : © Kawamoto Seiya. Toutes les autres photos : © Muda Tomohiro)