Les mêmes vieilles questions resurgissent à Noto

À l’approche du début du mois de décembre 2024, j’ai reçu un email d’un spécialiste des catastrophes que je connaissais, dans lequel il me demandait mon opinion. C’était à propos du tremblement de terre de la péninsule de Noto survenu le 1er janvier de la même année, et je percevais de la colère derrière les mots.

L’objet de cette colère était un rapport de 166 pages publié par une commission gouvernementale chargée d’examiner les questions liées au séisme de Noto, rapport dans lequel elle s’interrogeait sur la nature de la réponse du Japon aux catastrophes à la lumière de celle de Noto. Les récriminations de l’auteur de l’email, qui tournaient autour des propos du rapport sur l’aide aux sinistrés, depuis le début des initiatives prises en réaction jusqu’à l’établissement des centres d’évacuation, se résumaient à ceci : malgré l’enchaînement de catastrophes de grande ampleur survenues depuis le séisme de Kobe en 1995 (aussi appelé séisme de Hanshin-Awaji), dont le tremblement de terre de Chuetsu à Niigata en 2004, le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en mars 2011, et les séismes de Kumamoto en 2016, le rapport se contente de traiter de questions qui se sont déjà posées maintes fois. N’a-t-on tiré parti d’aucune des leçons de ces catastrophes antérieures ? Les autorités nationales et locales n’ont-elles rien appris ? Ce n’est pas au rapport lui-même qu’il s’en prenait. Il exprimait simplement son aigreur face au fait qu’il se contentait de ressasser les mêmes vieilles questions.

En lisant le rapport, je me suis aperçu qu’il disait ce qui suit :

La maximalisation des résultats des mesures prises contre les catastrophes repose sur :

1. l’amélioration de la sensibilisation des citoyens aux catastrophes, de façon à renforcer la résilience générale face aux désastres de grande ampleur ;

2. l’amélioration de l’efficacité de la planification globale via la révision des plans régionaux de prévention des catastrophes ;

3. l’élaboration et la maîtrise de divers manuels et dispositifs, ainsi que la mise en œuvre d’une recherche et d’une formation visant à faire progresser les normes en matière de capacités de réponse aux catastrophes ;

4. la mise en œuvre d’autres initiatives, telles que l’accélération de la conversion au numérique dans le domaine de l’atténuation des catastrophes et la promotion des technologies les plus récentes.

Toutes ces questions — à l’exception de la quatrième, la promotion de la conversion au numérique dans une optique de modernisation de la réponse aux catastrophes, qui est apparue plus récemment — sont abordées et font l’objet d’un débat depuis la catastrophe de Kobe de 1995.

J’ai observé moi-même la façon dont les reportages des médias sur le tremblement de terre de la péninsule de Noto traitaient de questions liées aux abris d’évacuation et aux toilettes comme si elles se posaient pour la première fois. Cela m’a rappelé ce que j’avais vu après la catastrophe de Kobe, et je ne pouvais que regretter que les mêmes choses se reproduisent encore et encore.

L’intensité des tremblements de terre augmente

Le Japon est considéré comme un pays où le risque de catastrophes naturelles est particulièrement élevé. J’ai consulté la base de données sur l’échelle d’intensité sismique de l’Agence météorologique du Japon pour y chercher des tremblements de terre évalués à un shindo (échelle d’intensité sismique japonaise) de « 5- », le point auquel on peut s’attendre à des dégâts considérables, et plus. Au cours des 30 années qui ont précédé le séisme de Kobe, on a recensé 72 de ces séismes. Mais au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis, il y en a eu 410 évalués à un shindo de « 5- » ou plus. Il est bien entendu impossible de comparer directement ces chiffres, étant donné les améliorations obtenues au fil des ans dans le domaine de la mesure des séismes, mais les données sismiques historiques concernant l’Archipel semblent bien indiquer que le Japon est entré depuis 1995 dans une période d’activité sismique plus intense.

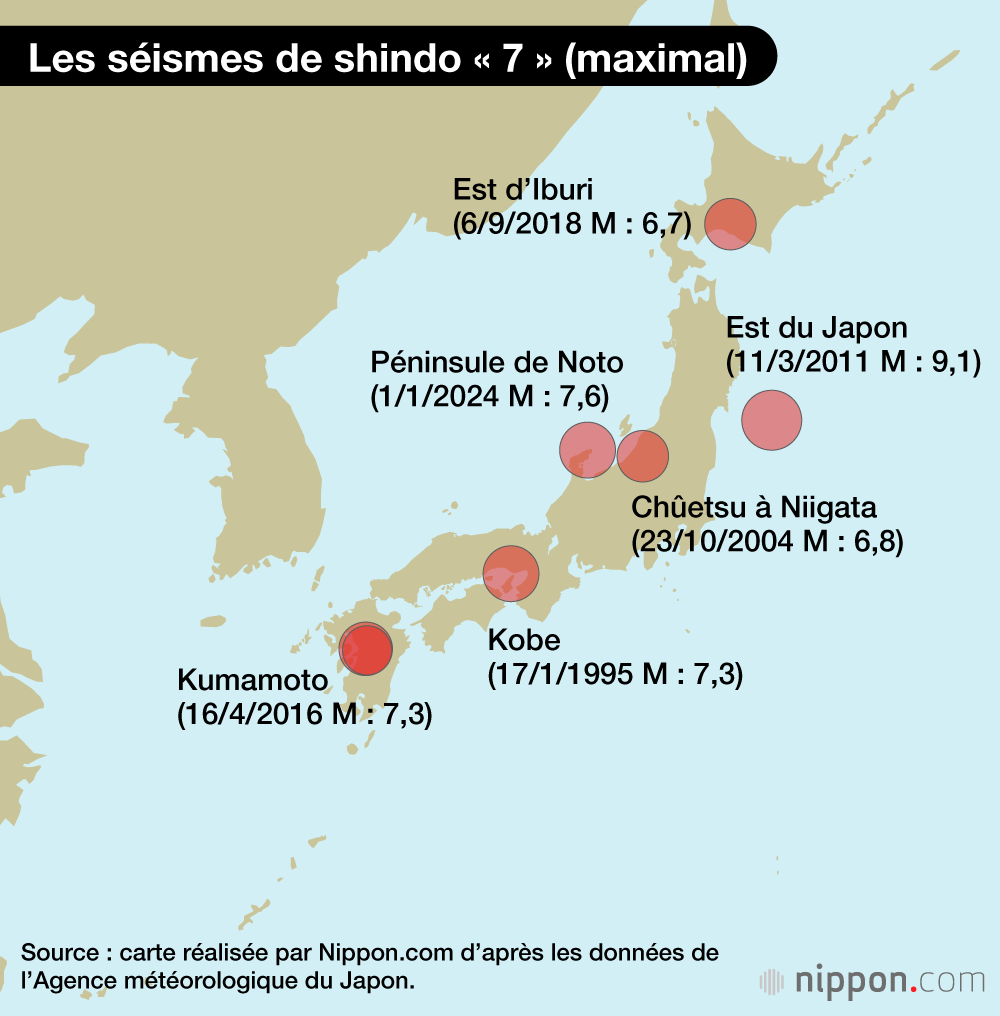

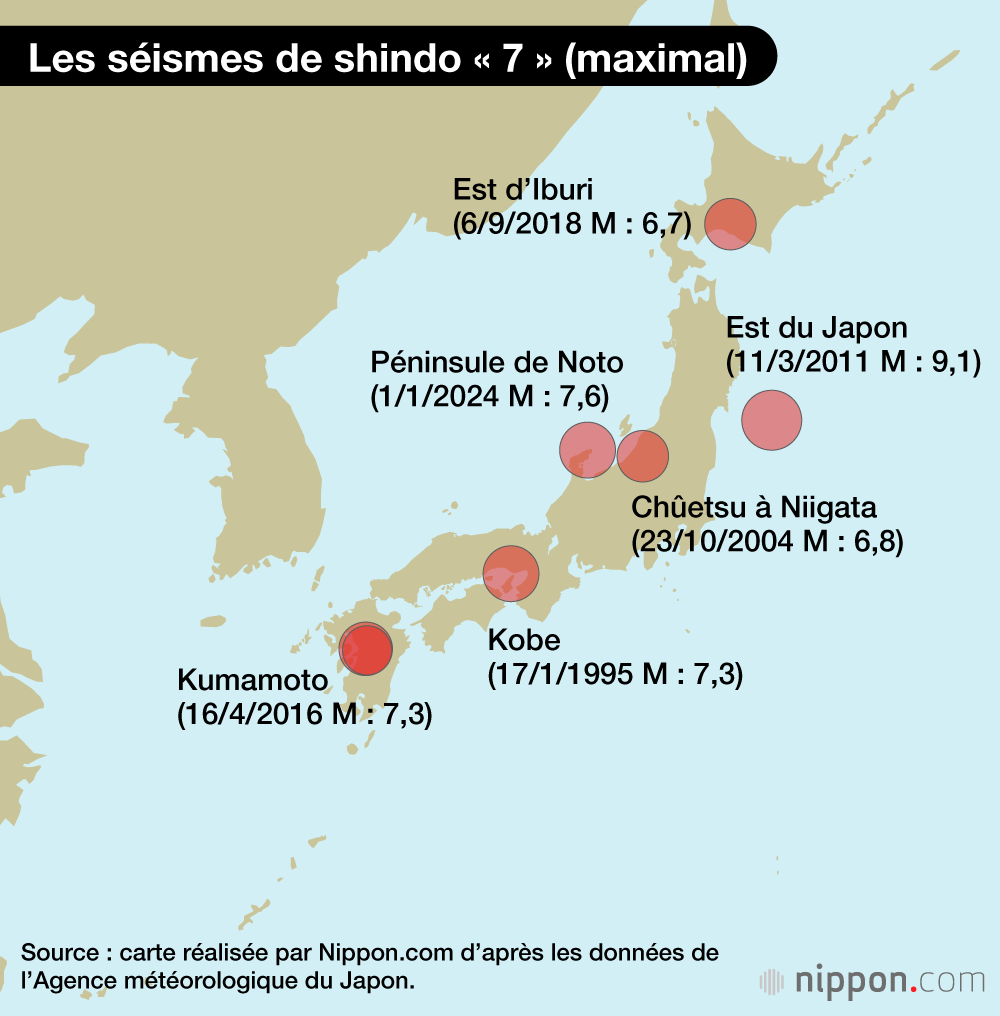

Lorsqu’on se tourne vers les séismes où la secousse locale a un shindo de « 7 » (soit le niveau maximal) avec les dégâts importants qui en résultent, on en dénombre sept depuis l’adoption de l’échelle en 1949 : Kobe en 1995, Chuetsu à Niigata en 2004, Grand tremblement de terre de l’Est du Japon le 11 mars 2011, Kumamoto (à deux reprises) en 2016, tremblement de terre de l’est d’Iburi à Hokkaidô en 2018, et tremblement de terre de la péninsule de Noto en 2024. Ils ont frappé tous les quatre ou cinq ans depuis la catastrophe de Kobe, Tous hormis le séisme du 11 mars ont été des séismes « intraplaques », qui ne se produisent pas sur les grandes lignes de faille entre les plaques. Nous tous — gouvernement national, autorités locales et citoyens ordinaires confondus — devons nous rendre compte que nous vivons à une époque où les tremblements de terre peuvent frapper à tout moment, et nous préparer en conséquence.

Une réponse aux catastrophes basée sur l’expérience des typhons

L’édifice juridique construit autour des catastrophes au Japon semble fondé sur l’idée que « plus vous subissez de dégâts, plus vous progressez. » À chaque fois que frappe une catastrophe, une nouvelle loi est votée, puis révisée, et, à mesure que le temps passe, adaptée aux changements de formes de la société. Mais malheureusement cette législation n’arrive jamais à temps pour faire face au dégât qui se trouve au centre de l’édifice, et les personnes frappées par la catastrophe en éprouvent des sentiments compliqués.

L’édifice juridique construit autour des catastrophes au Japon repose entièrement sur la loi fondamentale sur la gestion des catastrophes, adoptée en réaction au terrible typhon Isewan de 1959. Elle établit globalement des organisations et des projets d’atténuation des catastrophes, des mesures de prévention et de réaction d’urgence, des calendriers de reconstruction, et d’autres choses encore. Plus spécifiquement, elle décrit la façon dont le conseil central national de gestion des catastrophes doit mettre en place un plan de base tandis que les conseils de gestion aux niveaux préfectoral et municipal ont à charge de concevoir des plans de préparation et de réaction aux catastrophes, le tout en vue de tenter de prévenir et d’atténuer les dégâts provoqués par un désastre majeur, de mettre en œuvre des mesures d’urgence et de définir un chemin pour les efforts de redressement.

Du fait qu’elle se basait sur une présomption de dégâts dus à un typhon, cette loi était fondamentalement inadéquate pour faire face aux dégâts provoqués par des séismes de grande ampleur dans des centres urbains très développés. C’est pourquoi la loi a été révisée après le séisme de Kobe de 1995. L’expérience acquise dans les zones ravagées de Kobe a aidé à revoir les plans régionaux de prévention des catastrophes, jusque-là exclusivement axés sur les typhons, avec pour résultat l’élaboration de nouveaux plans qui prenaient en considération les dommages sismiques. Le nouveau plan régional de Kobe pour la prévention des catastrophes a été adopté comme un modèle pour les municipalités du Japon, et nombre d’entre elles ont réfléchi sur la façon de prendre leurs propres initiatives de réaction aux tremblements de terre en s’appuyant sur les leçons tirées du désastre de Kobe.

Les feux se répandent dans Kobe le 17 janvier 1995, juste après le tremblement de terre. (Reuters)

Des mesures basées sur le vécu, plutôt que sur le respect de la procédure

Le tremblement de terre qui a sévi au large du littoral oriental de la région du Tôhoku le 11 mars 2011 a généré un gigantesque tsunami qui a causé d’énormes pertes humaines, avec près de 19 000 morts ou disparus, et provoqué des dégâts considérables dans une vaste région, dont l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi. La différence avec les dégâts provoqués par le séisme de 1995 était aussi qualitative, dans la mesure où le tsunami a fait beaucoup plus de mal que le séisme lui-même. Cela rappelle le tremblement de terre Jôgan survenu à Sanriku en 869, il y a plus de mille ans. Ce fut vraiment un tsunami d’une gravité inimaginable.

C’est aussi devenu une source d’inspiration majeure pour une autre importante révision de la loi fondamentale sur les mesures de gestion des catastrophes.

Juste après le drame du 11 mars 2011, j’ai été envoyé de Kobe vers les zones frappées par la catastrophe et j’ai puisé dans mon expérience de 1995 pour offrir des conseils. J’ai alors eu l’occasion d’avoir accès aux plans régionaux d’urgence adoptés par les autorités locales et eu la surprise de m’apercevoir que leur contenu ressemblait à une copie pure et simple de celui de Kobe. Rien n’avait été rédigé via une coopération avec les citoyens locaux, en enquêtant et en ouvrant un débat sur l’histoire de ces zones en matière de catastrophes, dans l’idée de créer quelque chose qui réponde aux besoins des collectivités locales. Ce que j’ai eu sous les yeux n’était vraiment qu’une simple copie de la publication précédente d’experts en catastrophes opérant ailleurs, intégrée ici à titre purement formel.

Je pense que la principale raison de cette tendance réside dans le fait que les réformes administrative et financière ont entraîné une réduction de l’effectif des fonctionnaires, à tel point qu’il ne reste plus qu’une poignée de gens pour s’occuper des mesures de réponse aux catastrophes destinées à de vastes étendues de territoire. Mais aussi parfait sur le papier qu’un plan puisse sembler, s’il ne reflète pas les réalités de la vie locale, il n’est qu’un geste vide.

Je me demande aujourd’hui si cela valait aussi pour les zones frappées en janvier 2024 par le tremblement de terre de la péninsule de Noto. Je réfléchis aussi à la meilleure façon de transmettre l’expérience des victimes de catastrophes au reste du Japon ; je me demande si nous pouvons contribuer à réduire les dégâts provoqués par de futurs épisodes, et m’interroge sur la meilleure façon de guider les gens qui cherchent à se rétablir des catastrophes qu’ils subissent. Toutes les personnes qui ont fait l’expérience du tremblement de terre de Kobe ont le devoir d’apporter ce genre d’aide.

Visions à long terme et besoins locaux

Aujourd’hui, trois décennies après le séisme de 1995 qui a ravagé Kobe et l’a plongée dans l’obscurité, la beauté des paysages nocturnes fait ressembler tout cela à un rêve.

Kobe, qui avait une population de 1,52 million d’habitants avant le désastre, en a perdu 100 000 par la suite. Cinq ans plus tard, toutefois, ce chiffre était remonté à 1,49 million, et revenu à 1,52 million au bout de cinq années supplémentaires. Il reste aujourd’hui approximativement à ce niveau, et l’activité industrielle a elle aussi repris, en partie grâce à la demande de reconstruction apparue peu après le séisme. Par la suite, de nouvelles demandes de produits médicaux ont alimenté le redressement via la restructuration de l’industrie.

La ligne d’horizon nocturne de Kobe vue de la mer. La luminosité propre à l’époque antérieure au tremblement de terre est revenue. (© Sakurai Seiichi)

J’attribuerais la rapidité du redressement de Kobe à une vision à long terme, fondée en grande partie sur des facteurs préalables au séisme, tels que la reconnaissance de la nécessité de modifier la structure industrielle de la ville. Dans sa substance, le plan de redressement élaboré après la catastrophe intègre la vision à long terme de la ville, et la rapidité de son adoption a été un facteur décisif. On dit qu’une catastrophe est révélatrice de la faiblesse d’une ville. Je pense quant à moi que la rapidité d’un redressement post-catastrophe est dans une large mesure le fruit de la réflexion plutôt que de la force d’une ville — l’existence d’une vision axée sur des questions préexistantes à la catastrophe.

Toutefois, le Japon dans son ensemble est désormais confronté à la baisse de son taux de natalité et au vieillissement de sa population, ainsi qu’à une concentration excessive de l’économie et de la population à Tokyo. En 2022, on recense 885 municipalités désignées comme « sous-peuplées » conformément à la loi sur les mesures spéciales de soutien au développement durable des zones dépeuplées, ce qui représente plus de la moitié des 1 719 municipalités du Japon. Le chiffre inclut les zones sinistrées de la péninsule de Noto. Nous devrons nous confronter à ces questions lorsque nous réfléchirons à l’atténuation des catastrophes et à la reprise ultérieure.

L’État a créé un bureau chargé de préparer l’ouverture d’une Agence de gestion des catastrophes. Lors du lancement de son gouvernement, le Premier ministre Ishiba Shigeru a émis des directives au nombre desquelles figuraient l’établissement d’un poste ministériel à part entière consacré à la gestion des catastrophes, l’amélioration radicale des capacités de planification des opérations de préparation aux catastrophes et la mise en place d’un organisme qui s’appuie sur l’apport des experts en gestion des catastrophes à mesure qu’il se prépare pour l’avenir. Cette nouvelle agence nourrit nos espoirs, mais par-dessus tout, nous voulons qu’il s’agisse d’un organisme fondé sur une vision nationale à long terme prenant en compte tout l’éventail des problèmes régionaux.

(Photo de titre : photo prise le 17 janvier 1995 dans le quartier Higashi-Nada de Kobe, montrant les ruines de l’autoroute Hanshin détruite. Jiji)