En quelques minutes, le tsunami était là : qu’a-t-on appris de Noto et de Fukushima ?

Science Catastrophe- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Scènes de désolation dans la péninsule de Noto

L’année 2024 au Japon s’ouvre sur une catastrophe naturelle. Le 1er janvier, un puissant séisme suivi d’un tsunami ravagent la péninsule Noto, sur la côte centre-ouest du pays.

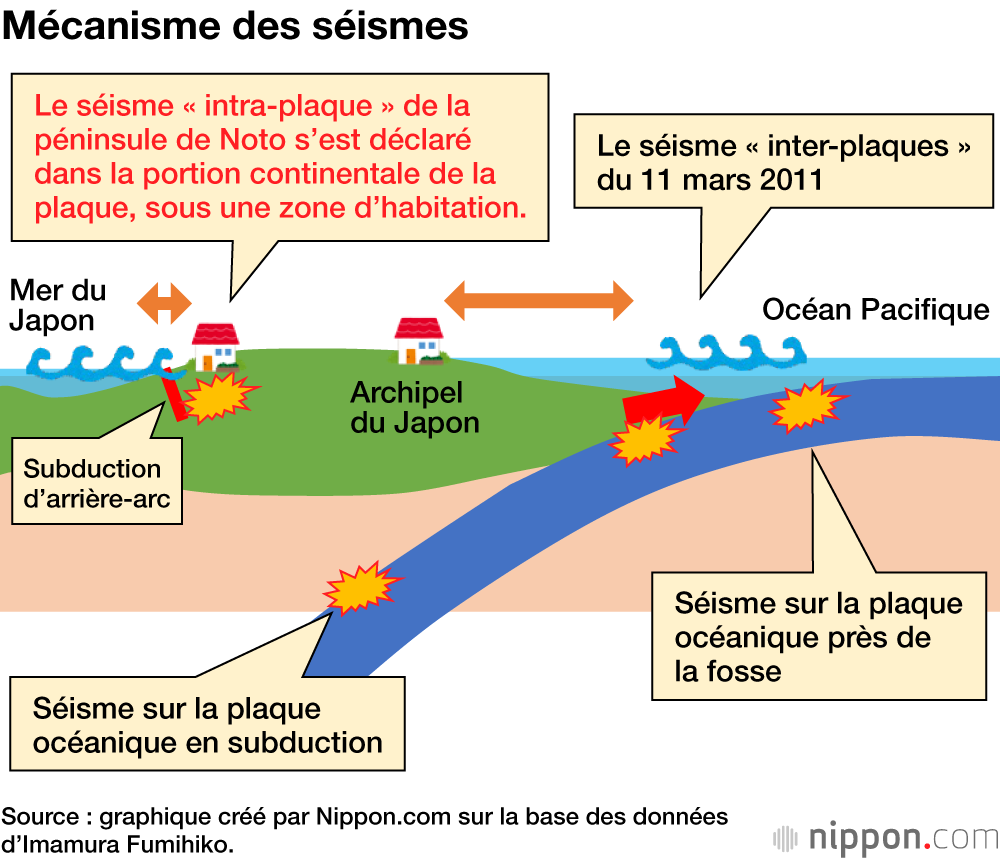

Ces désastres sont toujours soudains et pourtant tous différents : le séisme de Noto a créé la surprise, une suite de coups de théâtre. Tout d’abord, une faille active de la mer du Japon a généré un énorme séisme « intra-plaque ». Une partie de la faille s’étendant dans l’océan, l’Agence météorologique japonaise (AMJ) anticipe un tsunami majeur et lance l’alerte. Sur la péninsule, nous avons constaté une cascade de glissements et liquéfactions de terrain, ainsi que de nombreux incendies. Nous ne connaissons pas encore toute l’étendue de la catastrophe, mais je voudrais tenter de faire le point, et en réaction, me demander ce que nous avons réellement appris du séisme et du tsunami du 11 mars 2011, qui avait provoqué l’accident nucléaire de Fukushima.

Cela faisait déjà trois ans que la péninsule de Noto connaissait des tremblements de terre en série. Le 1er janvier 2024 à 16 h 10, la région est frappée par un séisme de magnitude 7,6. Sur l’échelle sismique japonaise shindo, une intensité de « 7 », soit le niveau le plus élevé (comme celui qui s’est produit dans la région de Fukushima en mars 2011), est enregistré dans les communes de Shika et Wajima, toutes deux situées dans la préfecture d’Ishikawa.

La région ayant déjà été fragilisée par les précédentes séries de tremblements de terre, l’épisode sismique du Nouvel An a causé d’importants dommages au bâti, touchant des édifices déjà en réfection. Il ne faut pas sous-estimer l’effet cumulé des secousses antérieures ni se voiler les yeux, la mise en place de mesures parasismiques avait pris du retard.

Deux minutes après le séisme, l’Agence météorologique lance l’alerte au tsunami pour plusieurs zones. Dix minutes plus tard toutefois, à Noto, l’alerte est modifiée, elle passe à « risque de tsunami majeur », c’était la première fois que ce type d’avertissement était émis depuis le 11 mars 2011 (quand le méga-séisme généré par le chevauchement de deux plaques avait causé les dégâts que l’on sait au nord-est du pays). Certes la côte Pacifique a vécu des séismes suffisamment importants pour provoquer des tsunamis massifs, mais la moitié des six alertes au tsunami majeur émises au Japon à ce jour (celle de Noto comprise), concernait en fait la mer du Japon.

Le danger des catastrophes cumulées

Le 1er janvier, immédiatement après le séisme, certaines parties de la plaque tectonique situées à proximité de la ligne de faille subissent des transformations : poussée de la croûte terrestre vers le haut ou vers le bas, liquéfaction dans les zones côtières plates et glissements de terrain dans les zones montagneuses (photographie 1). Des bâtiments s’effondrent (photographie 2), des incendies se déclarent, le cours de rivières dans les régions montagneuses est obstrué, on déplore des coupures d’électricité, d’eau et les infrastructures (routes, ponts et ports) sont endommagées.

Photographie 1 : la rivière Kawarada obstruée à la suite d’un glissement de terrain.

Photographie 2 : scène de désolation dans le quartier central de Kawai, dans la commune de Wajima.

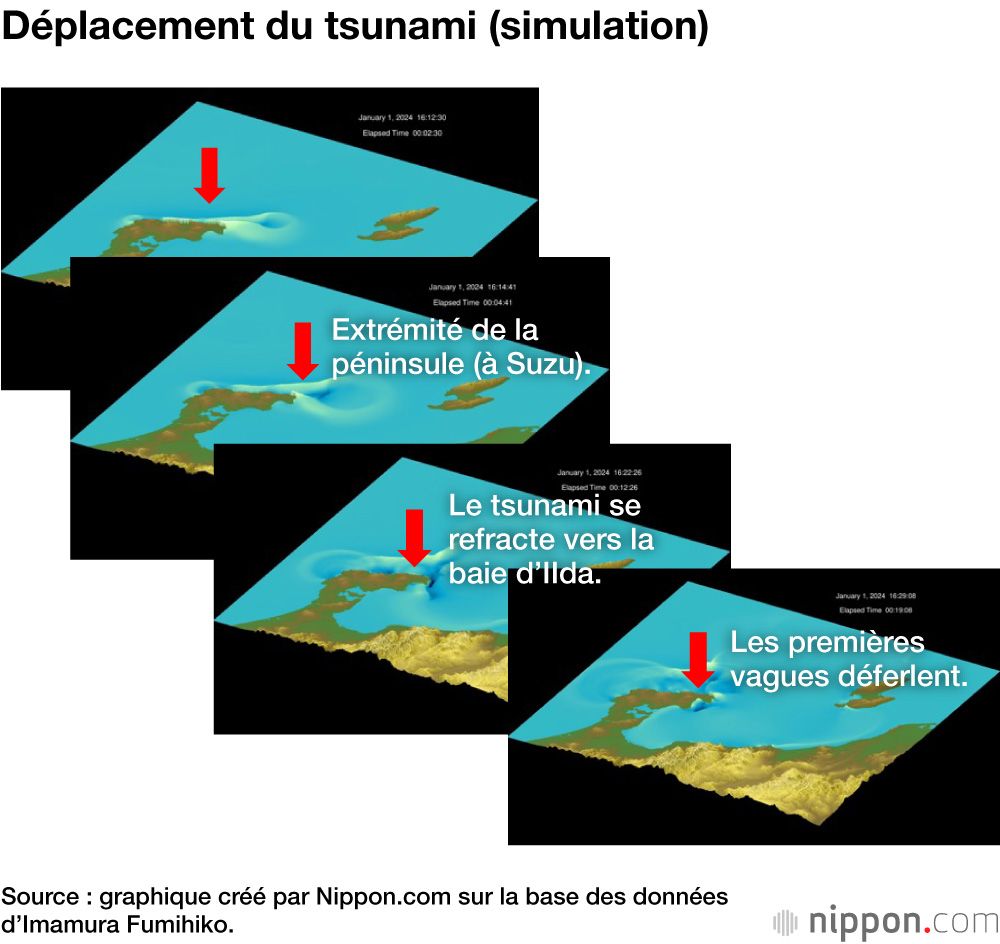

Quelques minutes plus tard, un tsunami s’abat sur la péninsule de Noto (photo 3). Nous sommes en présence d’une catastrophe « en cascade ». Les désastres sont d’autant plus meurtriers que les événements se produisent en chaîne. Les autorités ayant donné la priorité à l’évacuation des habitants vers les hauteurs ou dans les refuges, pendant toute la durée de l’alerte au tsunami, il est difficile de lutter contre les débuts d’incendies ou de sauver des victimes piégées sous les décombres. On ne rappellera jamais assez l’importance du para-sismique, de l’ignifugation et de toutes les autres mesures préventives.

Photographie 3 : vue du quartier de Hôryû, dans la ville de Suzu

La partie vallonnée de la péninsule a été particulièrement touchée et comme les routes étaient bloquées et que les services essentiels étaient interrompus, de nombreux habitants se sont retrouvés coupés du monde. Les axes principaux, qui auraient dû permettre l’acheminement des secours étaient si endommagés qu’il a été difficile de faire parvenir l’aide aux zones sinistrées.

Les tsunamis en mer du Japon sont plus soudains

Contrairement aux séismes « inter-plaques » (comme pour celui du 11 mars 2011), causés par des ruptures de faille entre deux plaques tectoniques différentes, l’épicentre des séismes « intra-plaque » sont situés sous la terre ferme et au sein d’une même plaque, celle sur laquelle repose l’archipel japonais. Certes ces dernières font le plus souvent moins de ravages, mais l’emplacement de la faille permet rarement d’avertir suffisamment vite les habitants de l’arrivée du tsunami et les secousses peuvent localement être très amplifiées.

Nous n’avons pas l’habitude d’associer la mer du Japon à des tsunamis majeurs, et pourtant elle a une longue histoire en la matière. En effet, en 1993, un raz-de-marée provoqué par un séisme d’une magnitude de 7,8 au large de Nansei (à Hokkaidô) s’abat sur l’île voisine d’Okushiri en l’espace de quelques minutes. La vague fait 29 mètres de haut, on déplore plus de 200 victimes. En 1983, le tsunami provoqué par un séisme dans la mer du Japon de magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a atteint les côtes d’Aomori et d’Akita en 8-9 minutes. Ce tsunami de 14 mètres a fait plus de 100 morts. La moitié des six alertes à un tsunami majeur émises à ce jour au Japon (Noto compris) concernaient la mer du Japon.

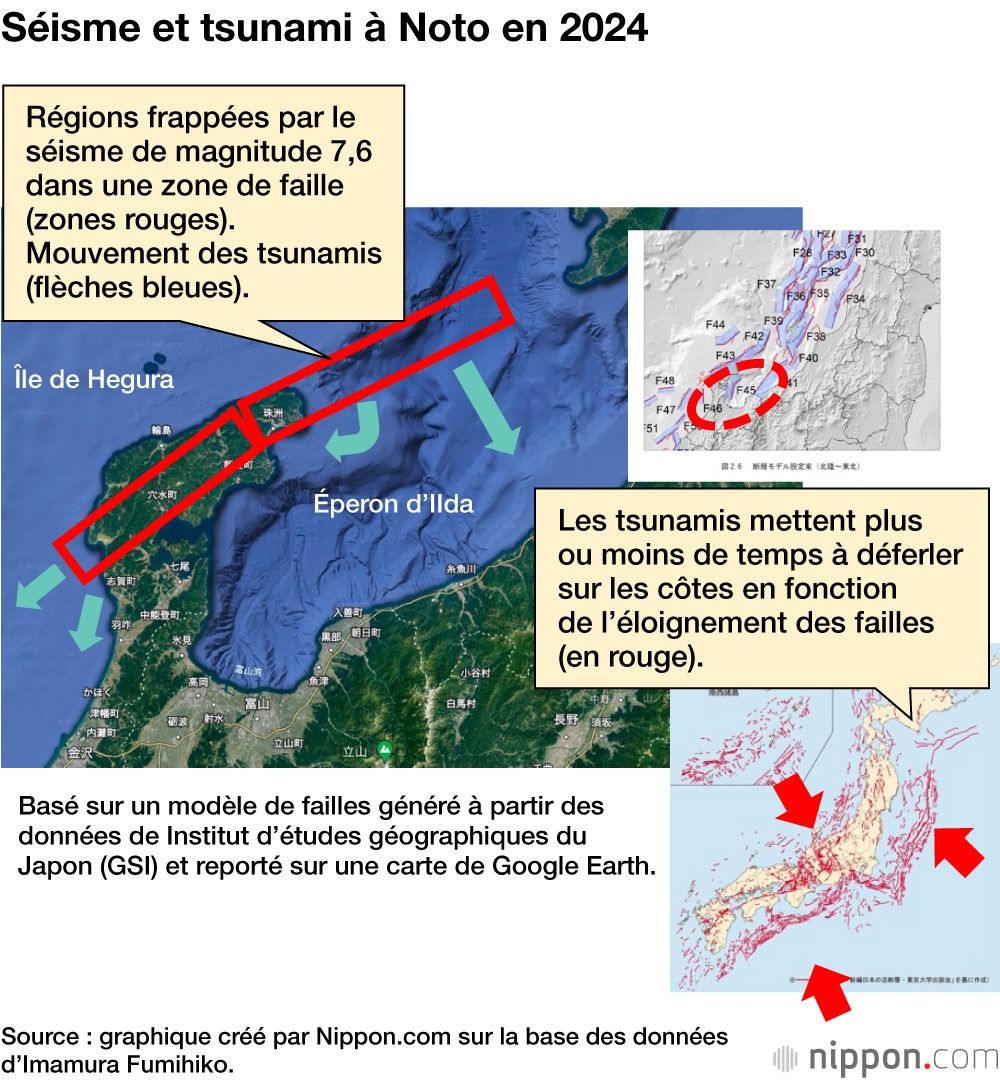

La ligne de faille qui court au nord-est de la partie septentrionale de la péninsule de Noto est bien connue. Il semblerait qu’à cause du séisme du 1er janvier une bande de 150 kilomètres de fonds marins, faille comprise, aurait migré vers l’intérieur des terres. Sous le choc, les régions côtières du fond marin auraient été, soit poussées vers le haut, soit tirées vers le bas, ce qui en quelques secondes a déclenché le tsunami.

Le séisme du 11 mars 2011 s’est produit à l’intersection de deux plaques, d’une part la partie intérieure de la plaque nord-américaine sur laquelle repose l’archipel japonais et de l’autre la plaque pacifique, qui subducte sous la plaque nord-américaine. Son épicentre était près de la fosse et donc très éloigné de la côte, le tsunami a mis du temps avant de déferler sur les côtes et les habitants ont eu du temps pour fuir. Les scientifiques s’attendent à ce qu’il y ait un tremblement de terre massif de la fosse de Nankai, mais ce séisme entre également dans la catégorie « inter-plaques ». À l’inverse, dans la mer du Japon, les séismes se produisent souvent à l’intérieur d’une même plaque ou dans des fonds marins près des côtes. L’épicentre est donc peu profond et les tsunamis touchent très rapidement le rivage. La modélisation numérique suggère que le tsunami initial de Noto a touché Suzu, Wajima, Noto et Nanao en 1 à 2 minutes. Ainsi, quand l’alerte au tsunami a été lancée 2 ou 3 minutes après le séisme, les premières vagues du tsunami avaient en fait déjà atteint la côte.

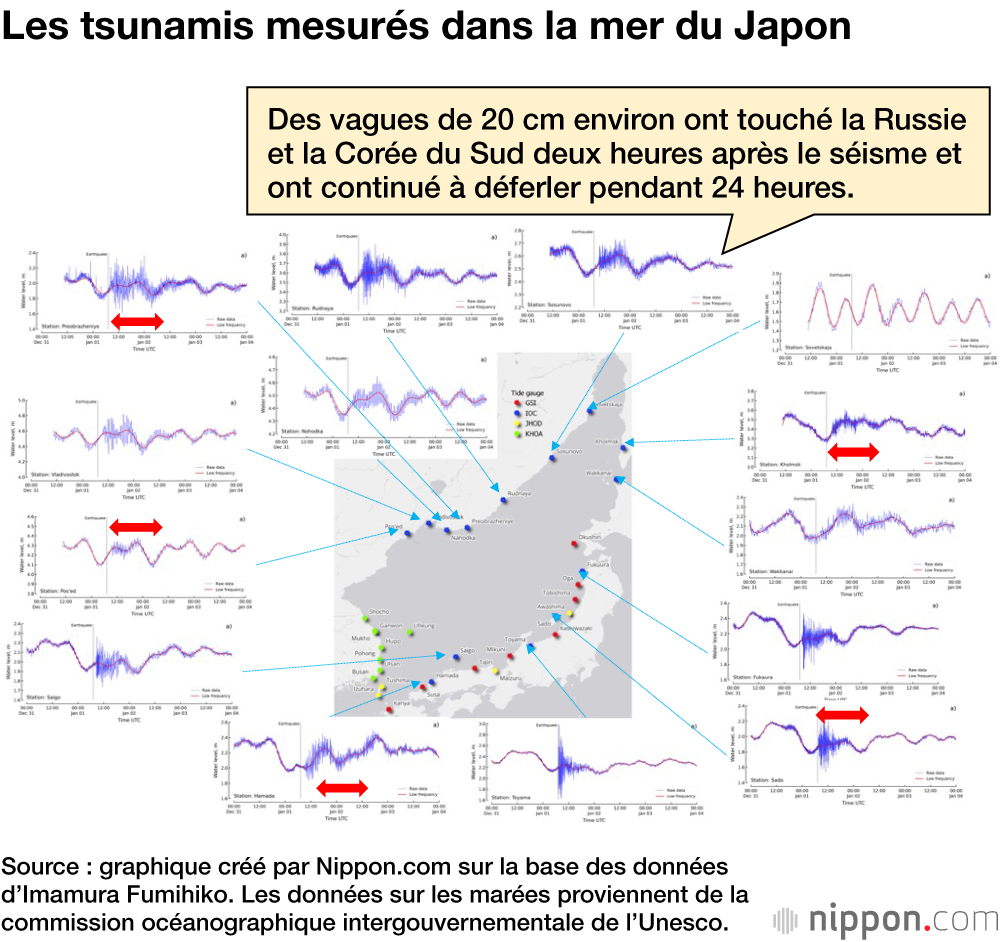

À Noto, l’alerte au tsunami n’a été levée que 18 heures après le séisme. Comme le montre la figure ci-dessous, la mer du Japon est ceinturée par les masses continentales de la Russie, de la péninsule coréenne, ainsi que par l’archipel japonais, les tsunamis qui s’y forment peuvent osciller et mettre beaucoup de temps à s’estomper. En effet, les mesures de marée montrent que le niveau de la mer a continué de fluctuer pendant environ 24 heures. Du côté japonais la présence d’une vaste étendue d’eau peu profonde a fait rebondir le tsunami et généré des vagues complexes. La croisée de telles vagues peut générer une amplification progressive. Le tsunami a frappé la péninsule de Noto à plusieurs reprises et ses effets ont continué de se faire sentir sur un long laps de temps.

Tags

tsunami séisme catastrophe science mer Ishikawa séisme de Noto