福島原発ルポ:続く長き闘い 緒に就いたばかりの廃炉

科学 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

姿を変える原子炉建屋

福島第1原発を取材したのは2024年10月下旬。11年の事故発生当時、全国紙の取材班キャップとして事故の取材活動を統括していたが、現場に入るのは今回が初めてだ。敷地内は放射性物質の飛散を防ぐ措置が取られ、放射線量が高く全面マスクや全身を包む防護服が必要な「レッドゾーン」「イエローゾーン」は、原子炉建屋など一部区域だけになっている。敷地の大半が防護服の着用が不要な「グリーンゾーン」で、取材時もヘルメット、マスク、軍手などの軽装備だった。

防護服などに身を包んで敷地内を歩く作業員。放射線量の高いエリアに入るには今なお必要な装備だ=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

東京電力によると、メディア取材を除く外部からの視察者は今年度8月末現在で7594人。23年度は1 万8516人で、11年度の913人から約20倍になった。コロナ禍の一時期は減少したものの、再び増加傾向にある。東電は事故直後、現場の高放射線量や散乱したがれきなど、危険性が高いことから入域を制限していたが、処理水の海洋放出といった作業の進捗(しんちょく)について広く知ってもらうため視察受け入れを増やしている。メディア取材者数の記録はないが、東電担当者は「最近は海外メディアを含め取材者数が増えている」と話す。

1~4号機の原子炉建屋を見渡せる高台に立つと、各号機で作業の進捗(しんちょく)状況が異なることが一目で分かる。水素爆発によって建屋の鉄骨がむき出しになったままの1号機は、事故の苛烈さを伝える。内部の使用済み燃料プールには、現在も核燃料392体が残されているが、建屋のがれきや大型クレーンなどは放置され、取り出し作業の障害となっている。作業時の放射性物質飛散を防ぐために建屋を覆う大型カバーの組み立ては、別エリアで進められている。

使用済み燃料を取り出すため、3号機上部に据え付けられたドーム型の屋根=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

メルトダウンしたものの爆発を免れた2号機は、作業のための鉄骨部材に囲われている。3号機はひときわ目立つ外観だ。上部に使用済み燃料を取り出すために長細いドーム屋根が設置され、鈍い銀色に輝く。すでに燃料566体は全て取り出しが終わっている。事故当時、定期点検(定検)中だった4号機はメルトダウンを免れたが、3号機から配管を通じて水素が流れ込み、爆発を起こした。燃料プールにあった1535体を取り出すための構造物が覆いかぶさるように設置され、全体像はうかがいにくい。

建屋の直下、高まる放射線量

広大な敷地を移動するマイクロバスの車窓からは、汚染水から放射性物質を除去した処理水を貯蔵するタンク群、廃棄物を保管するコンテナ群が所狭しと並び、かつて使われていた発電用の大型タービンなどがさびたままあちこちに放置されているのが目につく。がれきはおおむね撤去されているが、津波によって大きくへこんだ貯水タンクなど、事故を伝える遺構として残されている物も点在する。5~6号機を望むデッキには、処理水を海洋放出するためのトンネル掘削に使われた「シールドマシン」の一部が記念として保存されている。

事故直後に処理水を貯蔵していた仮設のタンク。常設タンクの設置に伴って役割を終えた=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

事故直後に原子炉建屋内の使用済み燃料プールの冷却で活躍した車両。長いアームを生かして建屋上部から放水し、「キリン」の愛称で呼ばれた=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

処理水を海洋放出するための海底トンネルの掘削に使われた「シールドマシン」の一部=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

バスを降りて4号機の海側から陸側へ徒歩で回り込む。高台から見た建屋、構造物を見上げるように進むと、巨大なダクトの切断面が無残な姿を見せている。かつては1〜4号機から排気塔へつながっていたが、廃炉作業の邪魔になるため切断されたものだ。3号機の構造物には、付着した放射性物質を飛散させないよう吹き付けられていた緑色の薬剤がうっすらと残り、事故直後の痕跡を示している。

廃炉作業の邪魔になるとして切断された巨大な排気ダクト。かつては1~4号機から排気塔へつながっていた=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

3号機の構造物の壁面には、事故後に放射性物質の飛散を防ぐために吹き付けられた緑色の薬剤の跡が残っていた=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

3号機からさらに北へ、2号機の足元へ進むに従い、放射線量が高まってくる。着用したベストの胸ポケットにしまった個人線量計の数値が気にかかる。2号機では、事故で溶け落ちた核燃料と周囲の構造物が混ざり合った「核燃料デブリ」の取り出し作業が行われており、搬出口付近では防護服に身を包んだ作業員の姿が見える。

再び海側に向かうため、2、3号機の間を通り抜ける。空間線量計の数字は高まり、毎時240マイクロシーベルトを示した。建屋の損傷具合をじっくり見る間もなく、案内する担当者に先を促されて小走りする。担当者は「数年前は毎時300マイクロシーベルト以上ありました」と話すものの、いまなお放射線の影響は決して無視できない。

2号機と3号機の間では高い放射線量となった。空間線量計は毎時240マイクロシーベルトを示している=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

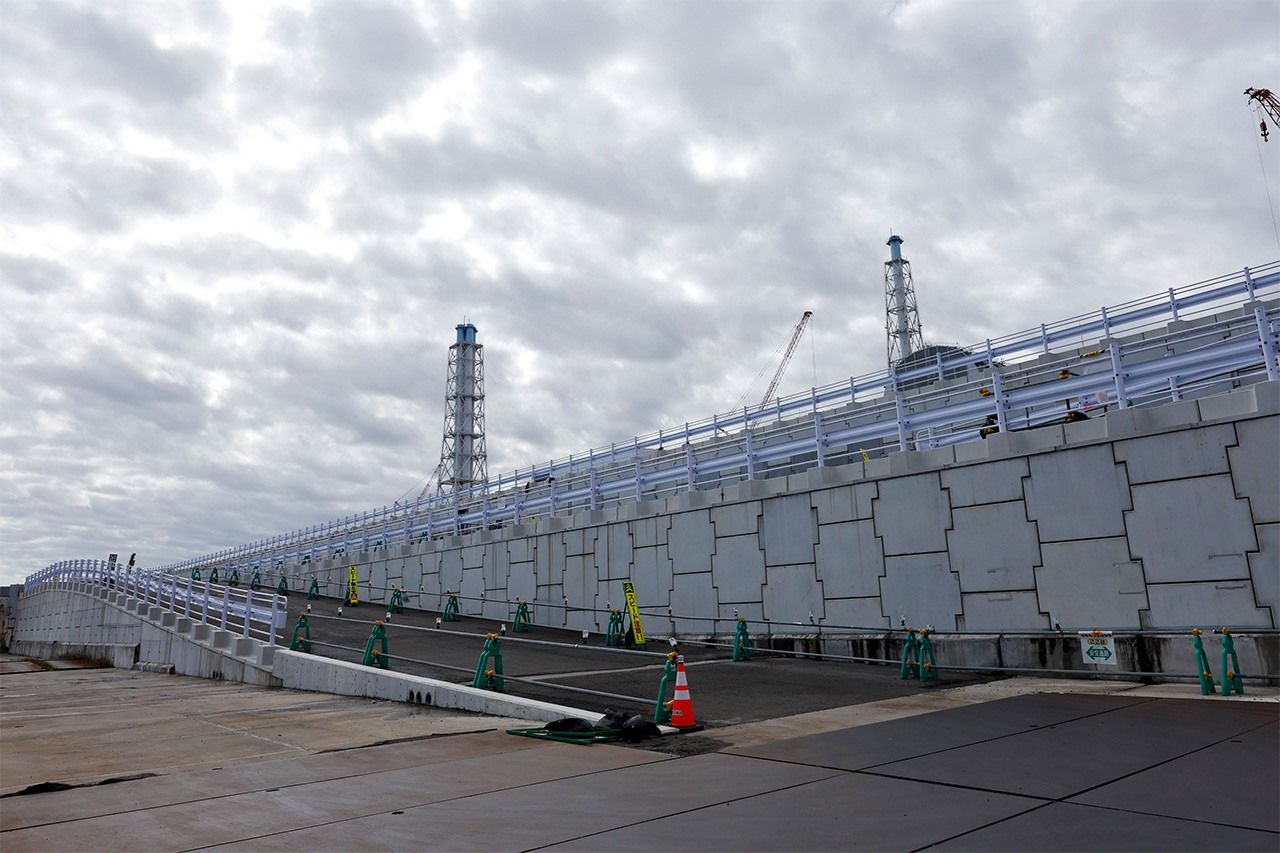

海側に出ると、今年3月に完成した津波対策の防潮堤が南北約1キロにわたって延びている。コンクリートの部材を組み合わせて高さ13.5~16メートルの壁が築かれ、1~4号機を津波から保護する。発生が切迫していると評価される日本海溝津波にも対応できるもので、東電は「万一の際にも汚染水が外部へ流出して、環境を汚染するリスクを低減できる」と説明する。

海側に築かれた津波対策の防潮堤。総延長は約1キロに及ぶ=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(土師野幸徳撮影)

「水」とデブリの「二重苦」

東電は11月7日、専用の装置を使ってつかんだ5ミリ程度のデブリを2号機の原子炉格納容器から取り出す作業を完了した。本格的なデブリ取り出し工法の検討に生かされる。1~3号機の格納容器内には計880トンのデブリがあると推定され、「廃炉最大の難関」となっている。廃炉コミュニケーションセンターの木元崇宏副所長は「事故から13年半経ち、ようやく廃炉の一歩を踏み出したことになる。だが、作業は緒に就いたばかりの段階だ」と語る。

2号機の格納容器内の燃料デブリを専用装置でつまみ上げている様子。先端のハサミのような部分にデブリがある=2024年10月30日(東京電力提供)

各所で着実な前進はあるものの、廃炉の大きな障害の一つとなっている汚染水の抜本的解決は見えていない。原子炉建屋へ流入する地下水や雨水は日量60トン。原子炉冷却のための注水も続けており、汚染水は毎日80トン(23年度平均)発生している。

東電は多核種除去設備(ALPS)などで汚染水を処理したうえで、敷地内のタンクで貯蔵を続けている。23年8月から処理水の海洋放出を始め、24年11月5日までに計10回、7万8285トンを放出した。化学的な性質が水に似ていて除去できない放射性物質トリチウムの総放出量は約14.8兆ベクレルになるが、東電は周辺海域のモニタリングで異常はないとしている。

だが、敷地内に貯蔵される処理水の海洋放出には今後30年かかるとみられているうえ、地下水や雨水の流入による汚染水発生を完全にゼロすることは困難だ。「水」の処理に手間取って林立するタンクが減らなければ、今後取り出しが進むとみられるデブリの保管施設の設置など、廃炉計画全体に影響する。

水とデブリ。廃炉作業の「二重苦」をどう克服するのか。木元副所長は「汚染水の量をどのように抑制するかが課題だ。安定的に増えないようにできれば、廃炉計画のメドもつけられる」と語った。

福島第1原発敷地内から太平洋を望む。沖合約1キロ(写真中央あたり)の海中に処理水の放水口が設置されている=2024年10月21日(土師野幸徳撮影)

バナー写真:水素爆発を起こし、鉄骨がむき出しのままになっている福島第1原発1号機(手前)。円筒形のドームが見えるのは3号機=2024年10月21日、東京電力福島第1原発(nippon.com編集部・土師野幸徳撮影)