「生きることを表現するのがアート」:能登半島地震から1年、社会福祉士が語る<被災地に求められるアートの力>

美術・アート 気象・災害- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

被災地で開かれたおしゃべりするための手芸会

豪雪シーズン到来前の12月中旬、能登半島地震の被災地・石川県珠洲市三崎町にある仮設住宅団地では、集会所でのカレーの炊き出しに長い列ができていた。敷地内で生活する人はもちろん、在宅避難をしている人も次々と集まってくるが、大半は家に持ち帰るようで、冷めないうちにと足早に去っていく。

三崎中学校のグラウンドに建てられた仮設住宅。門の近くにあるのが集会所

その集会場の片隅で、社会福祉士の山形優子さんは布や着物のはぎれを積み上げ、裁縫道具を並べていた。興味を持ってのぞき込む人がいると「お裁縫しながらおしゃべりしましょう」「ご飯食べたら戻ってきてね~」と声を掛ける。

山形さんは「同じ仮設にいても話す機会はあまり無いし、避難所の頃に比べたら何気ない会話がすごく減った。アート作品をつくるというよりも、これをきっかけに話が弾み、楽しい時間を過ごせれば」と笑った。

設置した手芸コーナー。左に積まれた収納ケースには、被災した元職場から救出した布地が入っている

しばらくすると、少しずつ女性たちが集まってきた。山形さんが「布をハート型に切って縫うだけだし、ボンドで貼ってもいいよ」「気に入った布地があったら、持って帰っても大丈夫だよ」と話しかけると、「この柄、懐かしいね!」といった感じで会話が盛り上がっていく。

テーブルを囲んで布を切ったり、パッチワークのように生地に縫い付けたりしながら、誰ともなしに「今、どこに住んでいるの?」など近況報告が始まる。中には「もうすぐ家の建て替えが終わるけど、仮設を離れるのは寂しい…」と、家族にも言えないような本音をこぼす人までいた。

優しい笑顔で見守る山形さんは「“今の能登の状況でアート?”って言う人もいるかもしれない。でもそれは、作品をつくること、展示して見せることがアートだと捉えているからだと思う。アートは生きていることを表現することであったり、自分を見つめる時間であったりもする。そして、人と人とのつながりも生み出すものでもあるのです」と、この取り組みを開いた理由を説明する。

彼女自身、震災で自宅が全壊し、同じ敷地内の仮設住宅で暮らす被災者だ。しかも、介護職員として働いていたリハビリ施設が閉鎖してしまう中、成年後見人として他の被災者の苦しみまで背負う体験をした。

自宅を失う痛みの中、他人の避難も決断

能登半島地震が発生した時、山形さんは自宅の居間で家族とテレビを見ていた。ここ数年、能登では地震が頻発していたので、いつもの揺れかと思いきや、瞬く間に天井や壁、窓ガラスが音を立てて崩れ落ちた。

けたたましく鳴り続ける携帯電話の津波警報に促されるように、高台の畑から避難所に指定される廃校へと向かうが、校舎内に入れたのは2時間以上後だった。凍てつくような寒さの中で余震におびえながら、「星だけがきれいで悲しかった」と振り返る。

居室と台所の間で2つに割れてしまった自宅 写真提供:山形優子さん

先行きが全く見えない避難生活が始まると、さらに山形さんを追い込んだのが成年後見人の活動だった。家庭裁判所からの選任を受け、認知症の高齢者など判断能力が十分でない人のために、行政手続きや医療・介護サービスの利用契約、財産管理などを10年以上支援してきた。

当時、山形さんは9人の高齢者を担当していたので、病院や施設から「今すぐ避難させるから許可が欲しい」といった電話が次々と鳴る。しかも、受け入れ先や避難期間も判然としない。葛藤を抱えながらも、命を守ることを最優先に許可を出すしかなかった。

三崎中学の目の前にも、震災でつぶれてしまった家屋が残されていた

自分の判断は正しかったのか…

たった1例だけ、移送を拒否したことは、今でも胸に引っかかっている。担当していた90代の夫婦のうち、災害関連死のリスクが高かった妻だけを県外の病院へ移送することを打診されたのだ。即答を迫られた山形さんは、それまでの2人とのやり取りを思い返し、離れ離れになっては気の毒だと判断。泣きながら「行きません」と答えたそうだ。

その後、関係機関との調整に奔走したことで、老夫婦は同じ施設で一緒に過ごせることになったが、妻は約1ヶ月後にこの世を去ってしまった。山形さんは「今でも(自分の判断が)ベストだったか悩みます」と語る。

珠洲市の人口は本州の市で一番少なかった上に、震災によってさらに減少。現在は8000人に満たないと推測される。65歳以上の住民の割合は5割を超え、75パーセント以上の地区が限界集落だ。今後ますます、介護・福祉や成年後見人が必要になるだろう。

山形さんは「あの時の気持ちをきちんと伝えていくことは、過疎地域の復興に必要だと思う」と話す。地震大国の日本は、誰もが被災者予備軍。自らのつらい体験を無駄にしないためにも、メディア取材や県内外の講演会で積極的に語るようにしているという。

成年後見人としてのつらい体験は、全国紙でも大きく取り上げられた

アートで持続的に地域を活性化したい

山形さんがアートに関心を持ったのは、つい3年ほど前のこと。当時勤務していた施設で、自分が作った手芸作品を見た利用者から「これってアートやよね」と言われたのがきっかけで、大学の授業で聞いた「生きること自体がアート」という言葉を思い出したという。

ちょうど同じ頃、図書館で東京藝術大学の社会人向け講座「Diversity on the Arts Project (通称:DOOR)」のポスターを見掛けた。この講座は学長でアーティストの日比野克彦さんが主導するもので、「ケア×アート」をテーマに「多様な人々が共生できる社会」を支える人材育成を目的とする。自分の仕事ともリンクする上に、オンラインで受講が可能だったので、2023年4月から受講し始めた。

講座内容はもちろん、課題制作にものめりこむ中で、アートには「人と人をつなぐ力」や「人の心をケアする力」があると実感。「アートを介して持続的に地域を活性化できないだろうか」という思いも生まれた。そんなさなか、能登半島地震に襲われたのだ。

人の営みがアートと再確認する

被災した当初は、「アート」のことなど考える余裕はなかった。ペットがいるために車中生活を送りながら市内の避難所を転々とした後、親戚の家に身を寄せ、仮設住宅に入居できたのは3月20日のことだった。山形さんは災害支援団体の職員となり、市内全域の被災者の家を車で訪ね、「困りごと」がないかを一人一人聞いて回っている。

全壊した山形さんの自宅は解体・撤去され、現在は更地になっている 写真:筆者提供

ようやく避難生活や新しい仕事に慣れ始めた9月21日、日比野学長を中心とする東京藝大のチームが珠洲市を訪れ、アートプロジェクト「ハートマークビューイング」を開催する予定だった。全国の有志が布で作ったハートマークを集め、仮設住まいの人たちと一緒にタペストリーに仕上げる活動だ。避難生活を送る空間を少しでも心温まる場所にしたいとの思いが込められており、東日本大震災や熊本地震の被災地でも展開された。

DOOR修了生として山形さんも参加予定だったが、当日は集中豪雨が能登を襲い、イベントは中止となってしまう。そこで後日、知り合いに声をかけて小規模な「手芸をしながら語り合う会」を開いてみると、ハサミや針を握る参加者の顔に笑顔が浮かび、会話が弾んだ。そして、心の奥に隠していたような本音もこぼれて出てきた。

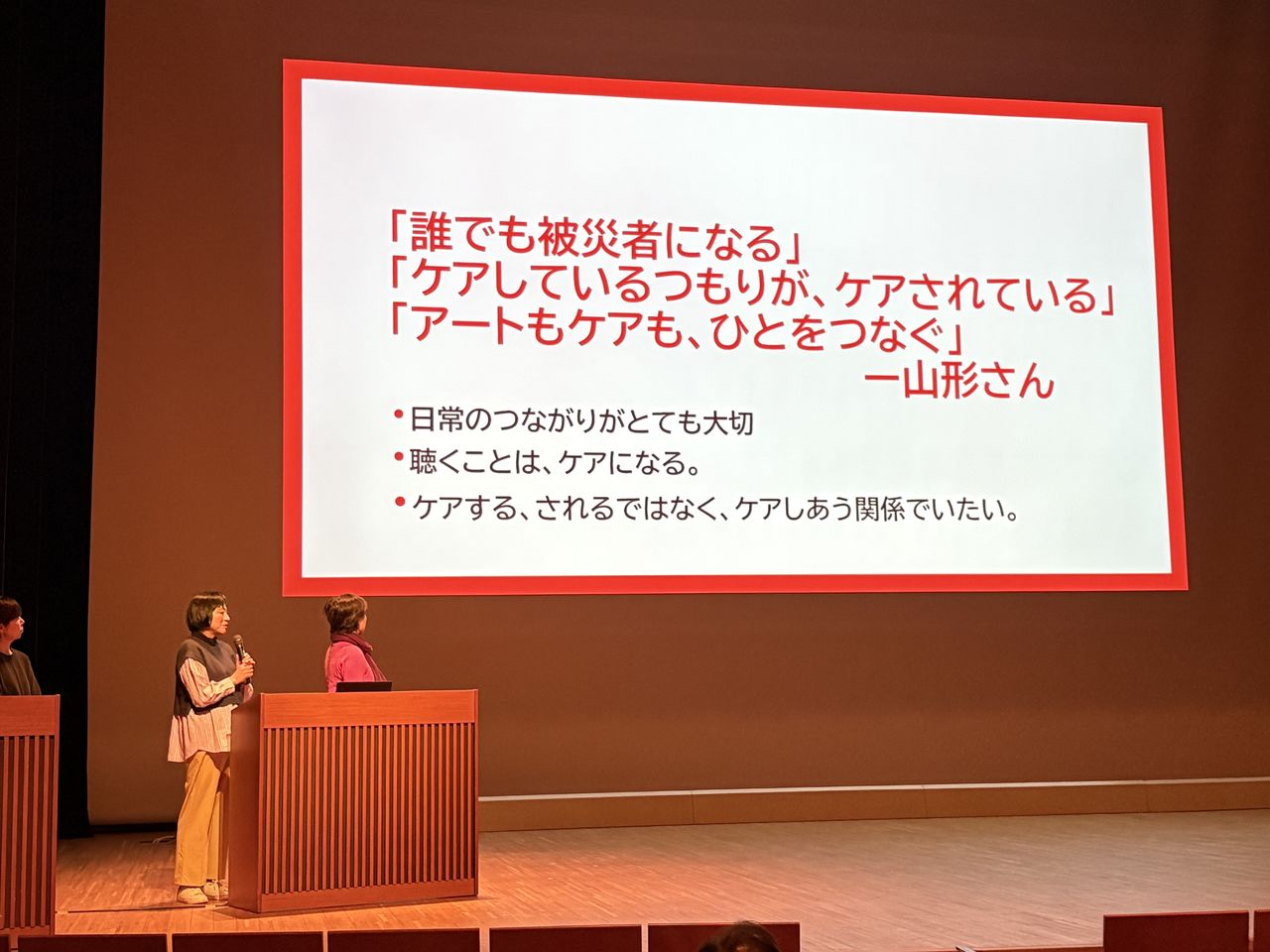

山形さんは「再び、アートの力に気付かされた」と振り返り、「話を聞く側も笑ったり、『誰もが苦しみや悩みを抱えているんだ』って共感したりする。ケアする、ケアされるじゃなくて、ケアし合う関係。それが生まれるのが、アートを介した集まりのいいところ」と、その成果を語る。後に、別のイベントで珠洲を訪れた日比野さんに報告すると「ぜひ現地でハートマークビューイングを続けてほしい。好きな場所で、好きなように開催していいよ」とバトンを渡されたという。

珠洲市内の多目的ホールにて。ハートマークビューイングの説明をする山形さん 写真:筆者提供

語り継いでいくことがアート

山形さんは現在、この活動をいかに継続していくかを模索中。今回も、自分が暮らす仮設住宅に集会場ができたので「テスト的に開催してみる」とのことだったので、取材させてもらったのだ。

片付けをしながら窓の外を見ると、80歳をゆうに超えた女性2人組が歩行補助カートを押しながら散歩していた。それを見た山形さんは「ぜひ次回は彼女たちにも参加してもらって、昔の珠洲の話を聞きたい。参加者から『あの人たちの存在こそ、芸術作品だよ』と言われたから」と口にした。

そして「最近、解体前の自宅から見ていた景色すら思い出せなくなっている」と嘆く。記憶を風化させないためにも、地元の人同士がもっと語り合い、被災体験も含めて珠洲のことを発信していく必要性を痛感しているそうだ。

「この一年の歩み、そして一人一人の生き方を、次の災害が起こった時のためにも伝えていく。その活動自体もアートなんだと思っています」

さまざまな気持ちが込められたハートマーク。その思いが花開く日が、一日も早く来ることを願う

撮影=ニッポンドットコム編集部

バナー写真:つなげ合わせた参加者の作品を持ち、笑顔があふれる