柳宗悦も認めた「鳥越のすず竹細工」が120年に1度の危機 最後の担い手・柴田恵の伝統をつなぐ想いとは

デザイン- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

たたずまいが繊細で美しく、しなやかで実用的

生産数が激減し、今や希少品となっている鳥越のすず竹細工を、東京都文京区にある『gallery KEIAN』で見ることができた。ギャラリーのオーナー・堀惠栄子さんは、自然素材のかごなど、編むことから生まれる手仕事に魅了され、自宅の一角にギャラリーを併設。日本各地のかごを中心に展示紹介している。

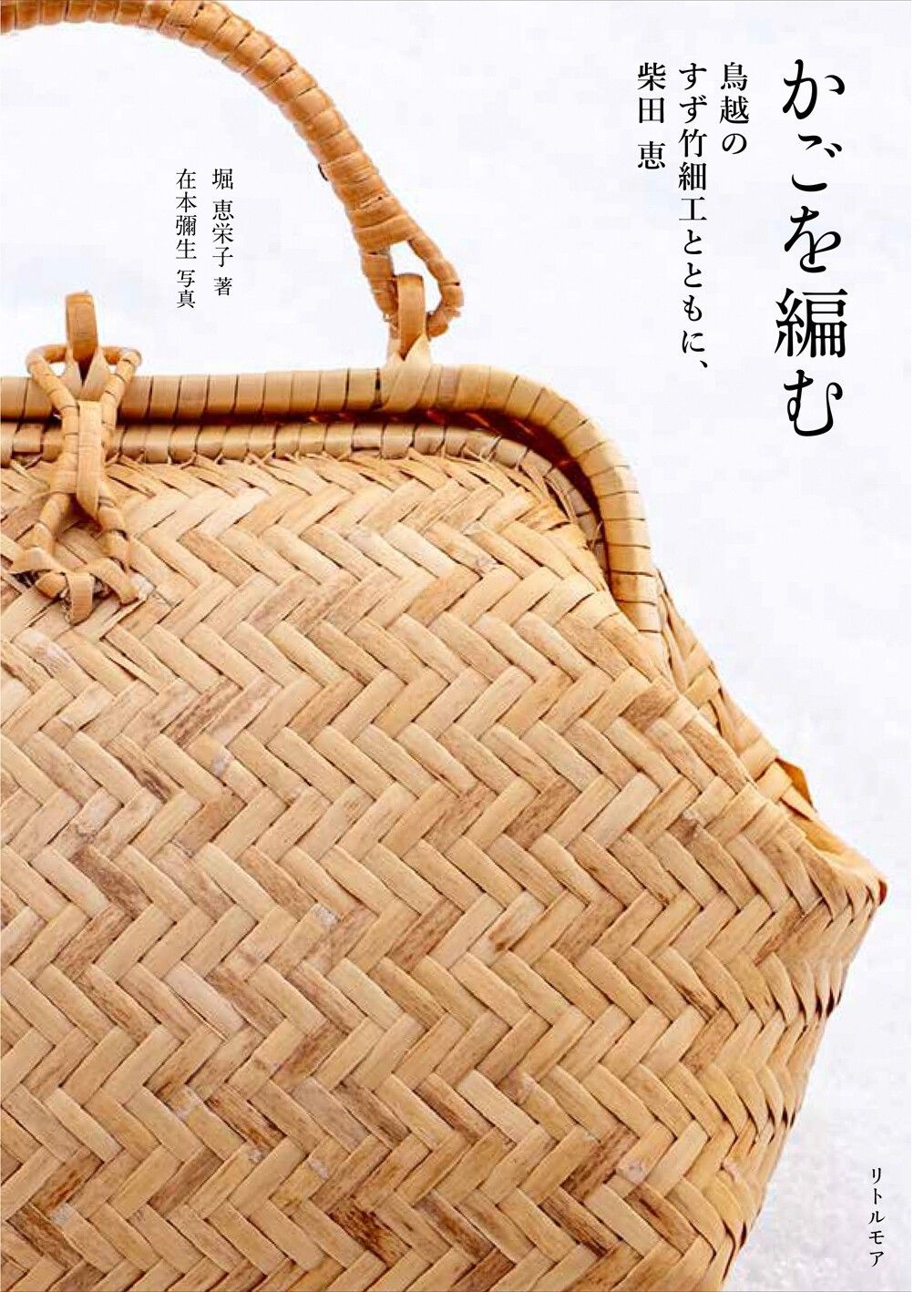

堀さんは柴田さんと20年ほど前から親交があり、昨年クラウドファンディングで資金を集め、柴田さんを通して鳥越のすず竹細工の歴史と魅力を後世に伝えるための本の出版プロジェクトを実施。今年5月に『かごを編む 鳥越のすず竹細工とともに、柴田 恵』(リトルモア刊)を上梓した。

実際に鳥越のすず竹細工を手に取ると、まずその軽さに驚く。想像していたよりもずっとしなやかで繊細。秋の稲穂のような黄金色と艶めいた竹の質感にも心を奪われる。経年変化であめ色に育っていく過程も楽しめるという。竹細工と聞いて素朴で力強いものをイメージしていると、いい意味で裏切られる。

鳥越の特徴である網代(あじろ)編みは、隙間のない緻密な編み目で芸術品を思わせるが、暮らしの道具や特産品として日常の中で使われてきたものだ。見た目は華奢(きゃしゃ)でも、丈夫で耐久性に優れている。

一番の魅力はどこにあるのか、作り手である柴田さんに尋ねてみた。

「人々の生活に身近であること。裁縫箱、台所のざる、畑に背負っていくかご、弁当箱……幼い頃からどの場面でも普通にあるもので、各家庭で作っていました。用途によって異なりますが、10年20年は使えるものがほとんどです」

作品を展示するgallery KEIANのイベントで上京した柴田恵さん(ニッポンドットコム編集部撮影)

民藝運動を唱えた柳宗悦からも高い評価

美しさと実用性を兼ね備えている鳥越のすず竹細工は、工芸品の中に生活美を見出し、その価値を高めた『民藝運動』の創始者である柳宗悦(1889-1961)からも認められている。柳の没後60周年を迎えた2021年頃から再び民藝への関心が高まっており、鳥越のすず竹細工も脚光を浴びるチャンスが訪れている。今年4月から6月末まで東京・世田谷美術館で開催された『民藝 MINGEI−美は暮らしのなかにある』展は、“柳が認めた鳥越のすず竹細工”として、柴田さんの手仕事を詳しく紹介する機会となった。

24年5月中に計8日間に及んだgallery KEIANの展示会には全国から柴田さんのファンが訪れ、販売された作品は数日のうちにほぼ完売。大量生産で画一化された商品があふれる現代社会において、優れた手仕事である鳥越のすず竹細工に魅了される人は決して少なくはない。ではなぜ危機的状況に陥っているのか。そこには各地の伝統工芸と同じく作り手の高齢化・後継者不足という課題とともに、鳥越の歴史と材料のスズタケが大きく関係している。

平安から受け継がれる鳥越観音信仰とすず竹細工

岩手県北部の内陸に位置する二戸郡一戸町、山がちで平地が少ない場所に鳥越地区はある。“すず竹細工の里”という案内表示があるわけでもなく、唯一の目印となっているのがこの地の守り本尊、鳥越観音の赤い大鳥居だ。

鳥越観音は平安初期に慈覚大師によって開山されたとの伝説が残る。一説によると、この慈覚大師がすず竹細工をもたらした。部落に疫病が流行した際に大師は観音信仰を勧め肉食を禁じたが、ただでさえ耕作できる農地が限られていたため、鳥や獣なしでは生活できない。その代わりの家業の助けとして竹細工を伝授したというのだ。

最近では御所野遺跡の発掘調査によって、縄文時代からスズタケを使って編み物が作られていたこともわかってきている。起源については定かでないところもあるようだが、事実として鳥越では戦前まで肉食をしていなかった。現在は厳格な決まりはないが、柴田さんは幼い頃から肉類を口にしていない。すず竹細工が農閑期に現金収入を得るための重要な糧になっていたのは確かだ。最盛期の1951(昭和26)年には農村工業の副業として売上日本一になったこともある。

参道(左)を通り抜けると、鳥越観音の奥の院へと続く階段(右)が現れる(写真:在本彌生)

「鳥越で暮らしていて観音様とすず竹細工を切り離して考えたことはありません。毎月『観音様の日(縁日)』には朝からお参りに行きますし、肉食を避けるため煮干しで出汁(だし)を取ることもしませんでした。自然と育つ中でそれが当たり前だったので、特別という感じもないです」

冬場になると鳥越ではどの家でもすず竹細工をしている光景が広がっていた。子どもたちはそれを横目に見ながらいつの間にか技術を身につけていった。

「子どもは祖父母や両親が作るのを手伝ううちに、見よう見まねで覚えていきます。親はとにかく現金を稼がなきゃならないので教える暇はないし、手取り足取り教えてもらった記憶はほとんどありません。流れの中で自然と代々受け継いできました。鳥越という地域は技術を守るためによそへ嫁に出さなかった時代があったくらい、他所に伝えてこなかったのです。でも今はそうは言っていられない状況だと感じています」

120年に一度の枯死に見舞われるスズタケ

材料のスズタケを採る作業については、父から学んだという。

「スズタケが採れる場所や山によって質が違うことなど、山のことは父が教えてくれました。昔は近所のおばあちゃんが『しの(=スズタケの方言)切らせてもらわえぃ』と断りを入れてうちの山で採っていた。“お互い様”の精神でだれも自分の山から竹を持っていっても文句を言わない時代。私も山の持ち主がわからない山へ採りに行くときは必ず作ったかごを持っていき、持ち主が現れたらお礼にそのかごをあげていました。近頃はかごの代わりにビール券も持っていくようにしています(笑)。時代が変わり、勝手に入ると問題が出てくることもあるし、スズメバチやクマの危険もあるので、最近は知り合いの場所で、みんなで日時を合わせて採らせてもらうことも多くなりました」

スズタケは直径1センチにも満たない細さで、ササの仲間に分類される。それを4つ割りにして肉を削(そ)ぎ、薄くしなやかな状態にしたひごを使う。ほかの竹と比べて細いため、本数も必要だ。編み込む作業にフォーカスされがちだが、じつは材料を調達し加工しそろえるまでも大変な作業だ。

皮をむいて割ったスズタケを干す(左)。4つ割りにしたスズタケから厚みを削ぐ「銑(せん)がけ」という作業(右)。さらに幅や厚さを丁寧に整えていく(写真:在本彌生)

そのスズタケが2018年頃から鳥越全域で枯れてきている。記録によると直近が1897(明治30)年、その前が1781〜89年(江戸時代の天明期)と、ほぼ120年周期で枯れているが、そのメカニズムはわかっていない。専門家によると再生するまでに20年かかるという。

「今は気候も変わっているし、本当に20年で復活するかどうかはわかりません。でも、そんなことばかり考えて作るのをやめてしまえば、そこで終わってしまう。少し硬めでもできる竹があれば竹を変えて、何とかスズタケが復活するまでつないでいきたいと考えています。最近は作る量を抑え、この先1〜2年分の材料は何とか確保している状況ではありますが、その先はわからない。とにかく今やれることをやっていきたいです」

試行錯誤しながら時代の変化に柔軟に対応

堀さんは著書の中で、「持ち前の負けん気というか、華奢に見えてもしなやかな芯の強さを感じる、恵さん=スズタケと私には思えます」と綴っている。困難を前にしても軸はぶらさず、柔軟に乗り越えようとする柴田さんの姿勢は、まさにスズタケと通ずる。

鳥越のすず竹細工には、とおし、つぼけ、蓋付きかご(小文庫、文庫)、行李、手提げといった伝統的なかごの種類がある。柴田さんは伝統を守りつつも、スマホが入る縦型ポシェットや楕円形の手提げかごなど、時代のニーズに合わせたさまざまな形にチャレンジしている。本の表紙にもなっている「Mスタイルバッグ」は、長野県松本市で大正時代に輸出用に作られていたパーティバッグを柴田さんなりにアレンジを加えて復元したもので、その象徴ともいえる。

伝統的な行李(左)からパーティー用の「Mスタイルバッグ」(右)まで(写真:在本彌生)

「鳥越の作り手は、行李を作る人は行李、ざるを作る人はざる、とそれぞれ得意ジャンルがあります。でも私は行李もざるも手提げも何でも作ってきたので、この形が得意というのがないのです。だからこそ逆に何にも縛られず、自由な発想でデザインして作ることができる。今となってはそれが強みだと感じています」

減り続ける作り手、今自分にできること

柴田さんの家系は父方、母方ともに祖父母の代からかごを編んでいた。とくに母方は名人といわれる人を何人も輩出しており、母の恵美子さんも作り手だった。その恵美子さんが55歳のときに突然病に倒れ、後を継ぐことを決意した柴田さん。結婚して鳥越に戻ったのは30代で、子育て中だった。

「やると決めてから母に編み目について質問したのですが、すでに半身が全く動かなくなっていて。頭ではなく指先で覚えているので口頭では説明ができないのです。元気なうちに聞いておけばよかったと後悔しました。けれど、中学の時以来何十年かぶりにやってみたら、不思議なほど勝手に指先が動いて。そこからは無我夢中で覚えていきました」

柴田さんが始めた1988(昭和63)年頃は鳥越にもまだ作り手がたくさんいたが、安く大量生産しやすいプラスチック素材が普及し始めた影響などで、その後どんどん減少していった。

「当初は私も若手でしたが、年を追ってもずっと“恵ちゃんが一番若い!”と言われ続けてきたので(笑)、後継者が育っていないという現実は肌で感じていました。今はよそから習いたいという人はいますが、地元ではいません。調査したわけではないので定かではありませんが、鳥越で現役の作り手は70〜90代の人で10〜20人くらいではないでしょうか」

いつの間にか鳥越のすず竹細工を残す立場になっていた柴田さんだが、その想いは強い。現在は私塾を開き、持てる技術のすべてを伝授している。

「失敗しながら覚えていくことも必要ですが、スズタケの状況を考えるとそうは言っていられません。もし途絶えてしまったら復活させるのは大変だし、寂しい。私自身は遠回りしたけれど、こうするとうまくいくというポイントは惜しみなく教えています」

その甲斐あって、現在は鳥越のすず竹細工を生業にしようと励んでいるお弟子さんが3人いる。そして、柴田さん自身にもまだやりたいことが残っている。

母・恵美子さんの最後の作品となった二重編みのおぼけと愛犬チャコ(写真:在本彌生)

「母が倒れる直前に作った二重編みの大きな芋桶(おぼけ)を超えるものをいまだに作れていません。いつかあれを超えるものを作るという目標を忘れないために、そばに置いて鼓舞しています。あとは、頭の中でイメージしている新しい形があるので、それを作りたい。おそらく今まで誰も見たことがない、実用的なものになるはずです」

1000年以上も続いてきた理由について堀さんは、「物理的な条件に加え、揺るぎない精神性が重要。植物と同じで見えない根の部分が肝心なのだと思った」と記している。根の部分を果たしている柴田さんたち作り手に今必要なのは、十分に降り注ぐ水や太陽ではないだろうか。

まずは手仕事の価値を理解し、見合った価格で取引すること、そして作り手が安心して続けられる環境づくりをすること。そのためには行政の力も欠かせないだろう。貴重な伝統を絶やさないために、周囲の私たちができることにも目を向けていきたい。

柴田さんの鳥越すず竹細工の手仕事について詳しく紹介されている『民藝 MINGEI−美は暮らしのなかにある』展は、東京・世田谷美術館で6月30日まで開催。その後、富山県美術館(7月13日~9月23日)、名古屋市美術館(10月5日~12月22日)、福岡市博物館(2025年2月8日~4月6日)へと巡回予定。

https://mingei-kurashi.exhibit.jp/outline.html

なお、鳥越のすず竹細工の販売は、町の施設である「鳥越もみじ交遊舎」で不定期に行っているほか、展示イベント、個人ショップでの取引となっている。

取材・文:佐々木彩子

写真:在本彌生 提供:リトルモア(©Keeko Hori, Little More 2024)

バナー写真:鳥越すず竹細工を編む柴田恵さん